この記事を読むことでわかること

- 家を買う時の売買仲介手数料の意味と役割

- 仲介手数料の計算式や早見表

- 仲介手数料を値切ることはできるのか

- 仲介手数料無料や半額業者の仕組みとリスク

- 仲介手数料を払うタイミング

- 売買契約をキャンセルした時の仲介手数料の扱い

- 仲介手数料をめぐるトラブル事例

不動産を購入するときには、様々な諸費用がかかりますが、その中の一つに不動産売買仲介手数料があります。

住宅を買うのであれば、少しでも安く買いたいと思うのは当然のことではありますが、そもそも不動産売買仲介手数料とは何なのか。

また仲介手数料を安く抑えることはできるのか。

仲介手数料無料という広告を見かけたが、どういう仕組みでリスクはないのか。

などなど、住宅購入を進めていく上で、必ず関わることになる売買仲介手数料の全てを、現役のプロが詳しく解説します。

この記事を読むことで、不動産売買仲介手数料の仕組みや金額、そしてトラブルになりやすい注意点など、幅広い知識が体系的に身に付きます。

仲介手数料に疑問を持っていたり、これから家を購入したいと考えている方で、情報収集をされている方は、きっと役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

不動産売買仲介手数料とは?

不動産売買仲介手数料とは、不動産売買の仲介業務を請け負う仲介業者に支払う報酬のことです。

新築マンションや、注文住宅など、売主・建築主から直接購入する場合は、仲介手数料は発生しません。

しかし、ほとんどの中古マンションや中古戸建、そして新築戸建ての一部は、不動産仲介業者を通じてしか売買できません。

そのような物件を買いたいとなった場合、仲介手数料が発生するのです。

また、この不動産売買仲介手数料は、多くの不動産仲介業者にとっては、唯一の収入源となります。

仲介手数料を支払うのは誰?

不動産売買仲介手数料は、売主と買主、それぞれ双方が、担当した不動産仲介業者に支払います。

日本の法律では、売主と買主の間に入る仲介業者が一社になることもあれば、売主と買主がそれぞれ別の不動産仲介業者になる場合もあります。

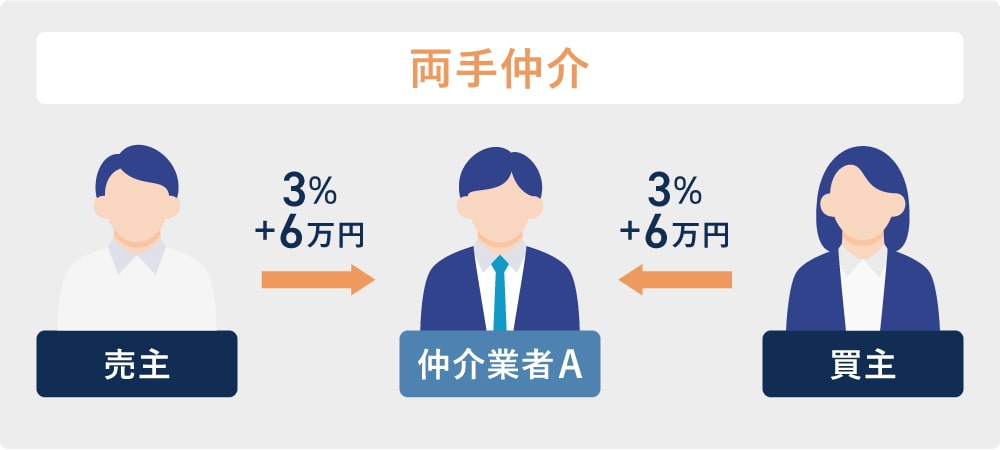

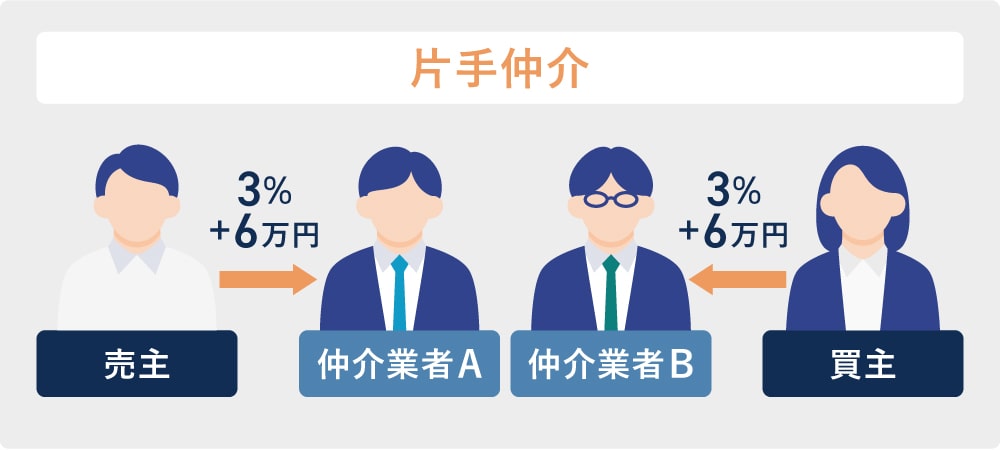

前者を「両手」と呼び、後者を「片手」や「分かれ」と言ったりすることが多いです。

「両手」の場合は、仲介業者は売主と買主のそれぞれから、仲介手数料を受け取ります。

イメージは以下のイラストの通りです。

「片手」「分かれ」の場合は、仲介業者は、それぞれの顧客(売主もしくは買主)から仲介手数料を受け取ります。

イメージは以下のイラストの通りです。

さらりと解説していますが、この売買仲介の仕組みは、不動産売買仲介手数料のことを正しく理解するために、とても大切なポイントですので、読み進めていただくにあたって、こちらの内容を覚えておくと、より理解が深まるかと思います。

不動産売買仲介手数料の計算式

次に売買仲介手数料の計算式を紹介します。

不動産売買仲介手数料は、物件価格によって変わります。

計算式は以下のように法律で上限が決められています。

| 価格帯 | 手数料率 | 計算式 | 速算式(400万円超の場合) |

|---|---|---|---|

| ①200万円以下の部分 | 5%(+消費税) | 価格 × 5% | - |

| ②200万円超~400万円以下の部分 | 4%(+消費税) | 価格 × 4% | - |

| ③400万円超の部分 | 3%(+消費税) | 価格 × 3% | (価格 × 3% + 6万円) × 消費税 |

物件価格が400万円を超える場合は、「①200万円以下の部分」「②200万円超~400万円以下の部分」「③400万円超の部分」を全て合計するか、速算式を使います。

例を出して解説します。

例1:売買価格 2,000万円の場合

- 200万円まで → 200万円 × 5% = 10万円

- 200万円超~400万円まで → 200万円 × 4% = 8万円

- 400万円超の部分(1,600万円) → 1,600万円 × 3% = 48万円

- 合計 = 10万円 + 8万円 + 48万円 = 66万円(+消費税)

この計算を速算式で計算すると、2,000万円× 3%+6万円=66万円(+消費税)と同じ結果になります。

速算式の「+6万円」って何??

たまに質問を受けることがあるのですが、速算式にある「+6万円」はどんな意味があるのでしょうか。

それは、調整のための数字です。

先ほどの2000万円の物件ですが、仲介手数料を計算するのに、①②③を全て計算して合計するのは手間がかかります。

そこで実際の営業現場では、速算式を使うのですが、単純に3%を物件価格に掛けるだけだと、6万円の誤差が出ます。

実はこの誤差の6万円は、物件価格を変えて計算をしてみても、変わらないのです。

そのような理由から、速算式では、物件価格に3%をかけた後に、6万円を足しているのです。

なぜ不動産売買仲介手数料は物件価格に応じて変わるのか

不動産業務の報酬は、物件価格によって変わります。

それではなぜ、定額ではなく、このような物件価格で変動するのでしょうか。

その理由として、以下のようなことが挙げられます。

取引規模に比例した業務負担の違い

物件価格が高くなるほど、売買手続きに伴うリスクや確認作業が増加します。

高額物件の売買では、以下のような追加業務が必要になることが多いと考えられています。

しかし、個人的には数百万円の物件であっても、工数や手間は大きく変わらないと考えています。

成功報酬型のビジネスモデル

不動産仲介業者は成功報酬型のビジネスモデルを採用しているため、売買契約が成立した際にその成果に応じて手数料を得る仕組みです。

物件価格に比例して仲介手数料が増えるのは、契約成立に至るまでの成果を評価する報酬体系として合理的だと考えられています。

リスク管理コスト

物件価格が高いほど、万が一トラブルが発生した際のリスクや責任も大きくなります。

これに対応するため、仲介業者は慎重な確認作業や法的サポートを提供するためのリスク管理コストを手数料に反映させています。

800万円以下の仲介手数料は引き上げに

先ほど、「数百万円の物件であっても、工数や手間は大きく変わらない」と解説しました。

このことが地方の空き家などの取り扱いを、仲介業者がしたがらないという問題を解決すべく、2024年に法改正が行われました。

これは、空き家対策を目的としたものです。

この改正によって、低価格物件であっても、その手間や工数を反映させるために、800万円以下の仲介手数料が「30万円」まで引き上げられました。

不動産売買仲介手数料の早見表

次に不動産売買仲介手数料の早見表を紹介します。

ご自身の予算に応じた仲介手数料を参照することで、諸費用に対するイメージが湧きます。

なお、2024年以降、800万円以下の物件は全て30万円となりましたが、物件ごとの仲介手数料の違いがイメージしやすいように、従前の計算式で手数料を算出しています。

| 物件価格(万円) | 仲介手数料(税抜・万円) | 仲介手数料(税込・万円) |

|---|---|---|

| 100 | 5.0 | 5.5 |

| 500 | 21.0 | 23.1 |

| 1000 | 36.0 | 39.6 |

| 1500 | 51.0 | 56.1 |

| 2000 | 66.0 | 72.6 |

| 2500 | 81.0 | 89.1 |

| 3000 | 96.0 | 105.6 |

| 3500 | 111.0 | 122.1 |

| 4000 | 126.0 | 138.6 |

| 4500 | 141.0 | 155.1 |

| 5000 | 156.0 | 171.6 |

| 6000 | 186.0 | 204.6 |

| 7000 | 216.0 | 237.6 |

| 8000 | 246.0 | 270.6 |

| 9000 | 276.0 | 303.6 |

| 10000 | 306.0 | 336.6 |

仲介手数料無料のからくり

ここまで解説してきたように、物件価格によっては決して安くない仲介手数料ですが、中には、できれば仲介手数料を節約したいと考える方もいらっしゃると思います。

そんな時に、見つけることができるのが、「仲介手数料無料」を全面に出した不動産業者の存在です。

そもそもなぜ、仲介手数料が無料にできるのでしょうか?

そもそも仲介手数料は、不動産業者にとって唯一の収入源になるのではないでしょうか。

その理由を解明するために、先ほど説明した「両手仲介」と「片手仲介(分かれ)」の形態が、ヒントになります。

もう一度、それぞれのイラストを見てみましょう。

この2つのイラストを見比べたときに、「両手仲介」であれば、買主からは仲介手数料をもらえなくても、売主から仲介手数料がもらえれば、売り上げはゼロにはなりません。

一方、「片手仲介」や「分かれ」の場合、売主の仲介手数料は、仲介業者Aに支払われ、仲介業者Bは売り上げがゼロになってします。

つまり、仲介手数料無料の業者とは、売主から仲介手数料がもらえる物件のみを、取り扱うことができる業者なのです。

仲介手数料半額のからくり

仲介手数料無料と合わせて、目にすることが多い「仲介手数料半額」という業者もあります。

仲介手数料半額とは、売主から仲介手数料がもらえない物件であっても、業務が成り立つように、仲介手数料を半額としたものです。

仲介手数料無料とは違い、仲介手数料半額業者では、他の不動産仲介業者と同じように、どの物件でも取り扱うことができます。

タダほど高いものはない⁉︎ 仲介手数料無料・半額業者は本当に得か?

仲介手数料が無料になったり、半額になるなら、諸費用が節約できてラッキーと思うかもしれませんが、利用を検討するときに考えてみてほしいことがあります。

それは、「仲介手数料無料・半額業者は本当にお得なのか」です。

表面的な金額だけを見れば、お得に感じると思います。

しかし、日本には「タダほど高いものはない」という諺(ことわざ)があります。

実際、仲介手数料の無料や半額には、お得に見えて損をすることがあります。

不動産のような個別性が強く、かつ高額な商品は、担当者によって、結果が大きく変わると言われています。

今の日本は、人口も減り、新築を増やし続けた反動で、家はあまり、買っても大丈夫な物件と、買ってはいけない物件が混在しています。

この良し悪しの判断を、一般の消費者が行うことは、非常にハードルが高いものとなります。

つまり不動産仲介の業務は、外から見ていて分かりにくい部分も多分にありますが、担当者のコンサルティング能力が非常に求めるものなのです。

そして、仲介手数料無料・半額の業者は、低価格である代わりに、このコンサルティング能力は落ちると考えてください。

なぜだか、わかりますか?

その理由を以下に列挙します。

- そもそもコンサルティング力が高い業者・担当者であれば、仲介手数料も安くしなくても依頼がある

- 同じ業務をしても、売り上げが半分になるので、稼げず、優秀な担当者は辞めていく

- 業務品質よりも安さを売りにしているので、「安かろう悪かろう」な品質になる

- そもそも取り扱える物件の数も、かなり少ない(無料の場合)

以上のような理由から、仲介手数料無料・半額の業者は、物件の取り扱いに慣れた玄人向けのサービスであり、初めて家を購入するような方が依頼するにはリスクが高いことを覚えておいてください。

もう一つ、日本に伝わる諺を一つ、お伝えしておきます。

「安物買いの、銭失い」

価格の安さだけに目を向けて購入すると、結局品質が悪く、すぐに壊れたり使えなくなったりして、かえって損をするという意味です。

不動産であれば、「中古物件の見極めが無かったっために、修繕費が高額になった」とか、「サポートが不十分だった」とか、「資産価値が悪く、将来売却しにくい物件を買ってしまった」などです。

仲介手数料のトラブル事例

このように、費用の削減がしやすいと感じる仲介手数料だからこそ、トラブル事例も決して少なくはありません。

ここでは、実際に発生した仲介手数料のトラブル事例を紹介します。

排除された業者の損害賠償請求

売主Aと買主B、仲介業者Cがいます。

買主Bさんは、仲介業者Cが連れてきたお客さんです。

業者Cが物件を案内をして、気に入った買主Bさんは、買付申込書を提出し、商談も纏まりました。

しかしその後、買主Bさんは、仲介業者Cではなく、新たに見つけた仲介業者Dに仲介を依頼し、仲介業者Cを排除した形で売買契約が成立しました。

そこでこの事実を知った仲介業者Cは、裁判を起こします。

判決では、仲介業者Dに、仲介業者Cに対して、仲介手数料の満額の支払いを言い渡しました。

詳細を見る排除された業者の損害賠償請求 - 公益社団法人 全日本不動産協会

簡単に説明をすると、もともと仲介業者Cに依頼していたが、途中で仲介業者Dに変更して、仲介業者Cを排除したことに対する判例です。

例えば、仲介業者Cに依頼していたのだが、仲介業者Dであれば、仲介手数料が無料であることを知った買主Aさんが、依頼先を変えたケースも、これに該当しますね。

仲介業者Dが、これらの経緯を知った上であれば、仲介業者Dが仲介業者Cに正規の仲介手数量を支払わなければいけなくなりますし、もし買主Aさんが仲介業者Dに経緯を話していないと、買主Aさんが仲介業者Cに仲介手数料を支払わなければいけなくなります。

つまり、途中で仲介手数料が安いからと、仲介業者を変更するのには、それ相応のリスクがあるということを覚えておきましょう。

もし、仲介業者Cに落ち度があってのことであれば、やむを得ないとなることもあります。

仲介手数料の値切り交渉はあり?

仲介手数料無料業者や、半額業者のリスクが高いことや、途中で仲介業者を変更することでのトラブル事例について理解したところで、一般的な不動産仲介業者の手数料を値切るのは「あり」なのでしょうか?

結論から言えば、「あり」です。

仲介手数料は、あくまで上限ですので、上限以内であれば基本的には問題がありません。

しかし、交渉をするタイミングには気をつけてください。

交渉をすべきタイミングは、仲介業務を依頼する前です。

つまり、一番最初の相談時です。

仲介が進んだ後では、仲介業者に断られたらそれまでになります。

その場合、一から物件を探し直す羽目になってしまうかもしれません。

また仲介業者にとっても、交渉のタイミングが後になればなるほど、後出しジャンケンのような形で、心象が悪くなってしまい、結果取引の質に影響も考えられます。

しかし、依頼前であれば、交渉が難しいようであれば、他の仲介業者をまた探せばいいだけですし、値段に見合うだけのサービスが受けられるか、見極めることもできます。

ただ、先述しましたが、仲介手数料は、一般的な不動産仲介業者にとっては、唯一の収入源でもあるため、交渉には細心の注意を払った方が良いかと思います。

特に、コンサルティング力が高く、倫理観が高い担当者は、不動産業界においてもかなりの少数派ですので、すぐに替わりが見つかるものではありません。

逆に言えば、どこにでもいそうな、勢いだけの担当者なんかだと、費用対効果がそもそも合っているのか。

そんな視点を持ちながら、担当者選びをしてみてもいいかもしれません。

詳細はこちら不動産担当者・エージェントが探せる|ハウスクローバー

仲介手数料支払のタイミングと注意点

次は、実際の取引で、仲介手数料支払いのタイミングや注意点について詳しく解説していきます。

仲介手数料はいつ支払うのか?

まず、仲介手数料の支払いのタイミングは、大きく分けて3つあります。

そのタイミングとは、

- 売買契約時に一括

- 売買契約時に半額、決済・引き渡し時に半額

- 決済・引き渡し時に半額

この3パターンです。

どのような請求方式になるかは、不動産業者次第です。

なぜこのように、請求方法が複数存在するかというと、不動産売買における仲介手数料の請求権が確定するのは、「売買契約をしたとき」だからです。

つまり支払い債権が確定した(売買契約が成立した)時点で、不動産仲介業者にとっては、いつ請求しても良いのです。

希望のタイミングがある場合などは、あらかじめ不動産仲介業者に確認しておくと良いでしょう。

契約がキャンセルになった時の仲介手数料に関する注意点

仲介手数料において、売買契約がキャンセルになったときの取り扱いについても、注意が必要です。

売買契約がキャンセルになるのは、「売主もしくは買主、どちらの都合によるもの」もしくは、「誰にも非がない要因によるもの」の2つがあります。

前者は、売買契約が「解除」されたと表現します。

後者は、売買契約の「白紙撤回」と表現します。

この2つの言葉は、どちらも契約のキャンセルの意味になりますが、明確な違いがあります。

「解除」は元々存在していた売買契約が解約になること。

そして「白紙撤回」は、そもそも売買契約がなかったことになること。

つまり、「解除」は売買契約の事実は無くなりませんので、契約のキャンセルがあったとしても、仲介手数料は戻ってきません(未払いの場合、支払い義務がある)。

一方で「白紙撤回」の場合、契約の事実自体が無くなりますので、契約がキャンセルになった場合、仲介手数料が戻ってきます(未払いの場合、支払い義務はない)。

ですので、ご自身の都合でキャンセルにする場合、仲介手数料と手付金の両方が戻ってこないことに注意してください。

こちらもCHECK

-

不動産売買契約での白紙撤回とはどんな仕組み?

続きを見る

仲介手数料以外の請求に要注意

先ほど、仲介手数料は不動産仲介業者にとって、唯一の収入源と申し上げました。

しかし、不動産仲介業者が仲介手数料以外に費用を請求してきた時は、注意が必要です。

例えば以下のようなものがあります。

住宅ローンの取次手数料

不動産仲介業者を通じて、事前審査を出す場合に、請求される手数料です。

今はあまり聞かなくなりましたが、今でも請求してくる業者もあるそうです。

ちなみに、仲介手数料無料業者で、このような費用が請求されることもあります。

仲介手数料がもらえない分、他の売上でカバーしようとするものです。

提携保険会社の加入の強制

物件購入時の、火災保険についても、仲介業者が代理店をしている保険会社の商品で、強制加入を迫ってくることもあるそうですが、これは保険業法違反です。

断って大丈夫です。

こちらも仲介手数料無料の業者などが、無料にする条件としてくることもありますが、これについても保険業法違反です。

司法書士の指定

取引が進んでいくと、決済・引き渡し時に、必ず司法書士が登場します。

基本的に司法書士も、誰に依頼してもいいのですが、指定がある場合は、業者にキックバックが流れている場合も考えられます。

提携リフォーム会社での施工

中古マンションや中古住宅を購入する場合、購入と合わせてリフォームやリノベーションをすることもあります。

その際の工事業者を指定される場合があります。

仲介手数料無料や半額業者が、工事業者を指定してくる場合は、仲介業者にキックバックが流れている可能性があります。

他にも自社でリフォーム・リノベーションをしていて、仲介手数料は無料と謳っているところは注意も必要です。

理由は、仲介手数料は無料にしても、工事費をその分多くすればいいだけで、結果として仲介手数料より損をしていることも、起こり得るからです。

ワンストップ業者とも言いますが、こういった業者のデメリットや、仲介手数料を無料にしても儲かる仕組みなどを、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご参照ください。

こちらもCHECK

-

【中古マンション購入+リノベーション】物件選び・部屋作り・業社選びの注意点とは?

続きを見る

仲介手数料の意味を理解し、賢い住宅購入を

仲介手数料は、決して安い費用ではありません。

しかし、仲介業者にとって唯一の収入源となっていることから、安易な値引き交渉はナイーブな内容となりますし、業者にとっても、いい思いがしないものです。

できれば、仲介業者にも気持ちよく、目一杯働いて欲しいものですよね。

そこで今一度、考えていただきたいのが、仲介手数料を払うだけの納得感があるかどうかです。

仲介業者が、仲介手数料に見合うだけのサービスの質や、コンサルティング力があるかどうか。

つまり、納得感のある業者なり担当者を、しっかり探すことができるかどうかが、本当に大切なのではないでしょうか。

結果として、良い物件を購入できたり、リスクの高い物件を購入せずに済んだり、報酬以上の見返りも期待できます。

ですから、私は、仲介手数料を支払うことに納得感がある、質の高い担当者を探してみてみることをお勧めしています。

おそらく個人的には、そうすることが、最も納得感が出やすく、尚且つ、ご自身のメリットが最も大きくなるのではないかと思います。

こちらもCHECK

-

ダメな・悪徳なやめた方がいい不動産屋を賢く回避!見抜くための16のポイントをお伝えします

続きを見る

質の高い仲介サービスを希望するなら

では、どうやって質の良い担当者を探せばいいのでしょうか?

これまでの日本の不動産業界では、そもそもサービス競争が全くといっていいほど、存在しなかった業界です。

そのせいもあってか、担当者を探すという概念がまだ普及していません(不動産先進国のアメリカでは担当者をまず探すことが常識となっています)。

そこでご利用をお勧めしたいのが、私が企画運営をしている「ハウスクローバー」です。

一定の業務経験や、高い倫理観など、面談をパスした担当者しか掲載されていません。

しかも他のユーザーが利用した評価も参考にしながら、たくさんの情報を元に、あなたにピッタリの担当者を探すことができます。

さらに、無理のない予算をシミュレーションできたり、物件探しを自動化されることができる機能が全て無料で利用できます。

利用には、無料会員登録が必要になります。

以下のリンクより、詳細や登録ができますので、ぜひご参照いただければと思います。

詳細はこちら不動産担当者・エージェントが探せる|ハウスクローバー

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

素晴らしい仕組み

30代男性