マンション相場が上昇し始めてから、随分と時間が経ちました。

かつて新築マンションが主役であった市場は、今やすっかり中古マンションが取引の中心になりました。

そして中古マンションの在庫量も増えていることから、多種多様なマンションを選ぶことができるようになりました。

多種多様なマンションがあるということは、比較的新しいマンションもあれば、そうでないものも混在しているということです。

中には予算の問題で、築年数が比較的古いマンションを探す方も多いのではないでしょうか。

一方で古いものに対する漠然とした不安があるのも事実です。

そこで、この記事では、不動産業界歴15年の現役のプロが、様々なデータや深い知見をもとに、築40年マンションの注意点を解説します。

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

築40年のマンションが売れない!?

古いマンショは「売れにくい」と考える方も多いかもしれません。

では、築40年のマンションは実際に売れないのでしょうか?

データを見ながら解説していきたいと思います。

築浅のマンションばかりが売れている?

まずは、こちらのチャートを見てください。

こちらはレインズのデータで、新規登録(売り出し)マンションの平均築年数と、成約マンションの平均築年数をグラフ化したものです。

現在は、新築マンションが減っていっているので、新規登録(売り出し)マンションの平均築年数が上昇しています。

しかし、成約マンションの平均築年数も上昇してはいるものの、新規登録ほどは上昇していません。

この意味するところは、市場に売りに出ているマンションの築年数が上昇しても、比較的築浅のマンションに人気が集中しているということです。

その証拠となるデータもあります。

こちらの表を見てください。

| 成約㎡単価(万円) | 前年度月比(%) | |

|---|---|---|

| 〜築5年 | 122.4 | 13.4 |

| 〜築10年 | 105.6 | 13.8 |

| 〜築15年 | 97.0 | 13.8 |

| 〜築20年 | 83.8 | 10.2 |

| 〜築25年 | 71.2 | 8.6 |

| 〜築30年 | 57.9 | 11.4 |

| 築30年〜 | 42.3 | 2.6 |

この表も同じくレインズのデータから抜粋したもので、首都圏のマンションで、築年帯別の成約㎡単価と、前年同月比をまとめたものです。

この表で注目して欲しいのが、前年同月比です。

比較的、新しい築年数では、前年同月比は大きく伸びているものの、築40年のマンションが該当する「築30年〜」の築年帯では、ほとんど伸びていないのがわかるかと思います。

つまり、今の市場は、築年数が新しいマンションに人気が集まっていて、築年数が古いマンションには人気が集まっていないということが言えるのではないでしょうか。

築浅マンション人気は、そこまで長くは続かない

ここまで聞くと、築年数が古いマンションは買わない方がいいのかと思うかもしれませんが、そんなことはないと、私は考えています。

その理由として、築15年までは伸び率が高いものの、そのあとは一気に伸び率が落ちることも、先ほどの表から見て取れます。

| 成約㎡単価(万円) | 前年度月比(%) | |

|---|---|---|

| 〜築5年 | 122.4 | 13.4 |

| 〜築10年 | 105.6 | 13.8 |

| 〜築15年 | 97.0 | 13.8 |

| 〜築20年 | 83.8 | 10.2 |

| 〜築25年 | 71.2 | 8.6 |

| 〜築30年 | 57.9 | 11.4 |

| 築30年〜 | 42.3 | 2.6 |

つまり、今は新築マンションの供給量が年々減少していて、時間が経てば経つほど、古いマンションが増えていきますので、今のような築浅のマンションばかりが人気が続くということも考えにくくなるでしょう。

また築年数が浅いマンションは、人気はありますが、将来的なリスクがあることも忘れてはいけません。

資産価値の大幅な下落や、管理リスクが築15年頃から顕在化し出すなど、築浅マンションには築浅マンションなりの問題点があります。

この記事は、築40年のマンションに的を絞っていますので、築浅マンションのリスクについては、以下の記事も合わせてご参照ください。

こちらもCHECK

-

築浅の中古マンションは本当におススメ?

続きを見る

築40年のマンションの特徴とおすすめ度

次に築40年のマンションの特徴を解説してきます。

この記事を書いている2025年から考えると、築40年は1985年にあたります。

マンションは築年数よりも、建築された時代の経済背景などから判断すると、正しく物件のもつ魅力が判断できます。

建てられた時代ごとの背景や、時代ごとのマンションのおすすめ度などをまとめた記事や、動画もありますので、そちらも合わせてご参照ください。

こちらもCHECK

-

中古マンション買うなら築何年がおすすめ?狙い目な築年数の見極め方

続きを見る

リンク先の記事から、1985年のマンションの特徴を抜粋すると以下のようになります。

1983~1987年 おススメ度

時代は進んで1981年(昭和56年)以降から1985年(昭和60年)ころまでは、質も向上しました。

建築基準法が改正されて、新耐震基準と呼ばれているマンションに変わっていった時代です。

耐震基準が改正されたことにより、コンクリート厚が15cmのものが増えてきて、長寿命化や遮音性能の向上に寄与していくようになります。

また、水道管にも塩ビのものが見られるようになり、構造躯体の強度だけでなく、設備面においてもメンテナンス性が向上していきます。

おすすめ度は5段階中「3」です。

つまり、リスクとしては中程度であって、決して買ってはいけない築年数ではありません。

築40年のマンションのメリット

それでは、築40年のマンションには、どんなメリットがあるのでしょうか?

詳しく解説していきます。

資産価値が下がりにくい

マンションの価格は新築時が最も高く、時間が経つにつれて徐々に根を下げていきます。

以下のチャートをご覧くさい。

こちらは、レインスデータより、築年数別の成約平米単価を示したものになります。

このチャートを見ると、築30年くらいで、価格が下げ止まっていることが、分かると思います。

マンションの資産価値は、購入するときの価格ではありません。

買った時と売った時の価格差こそが、資産価値なのです。

この差額がプラスであれば、マンションを買ったことで得をしたと考えることもできますが、仮に下がったとしても、差額が小さければ、賃貸と比較したときに、住宅支出が大きく圧縮され、結果として、暮らしの豊かさに貢献してくれます。

こちらもCHECK

-

「家賃がもったいないとか言って家を購入するバカって頭悪いよね」は正しい⁉︎ 賃貸派と持ち家派のそれぞれの意見

続きを見る

先ほども申し上げましたが、現在の価格情報を牽引しているのは、あくまで築年数が浅いマンションであり、築年数が古いマンションの上昇率はそこまで大きくありません。

逆を言えば、相場が下がったときに最も大きな影響を受けるのは、築年数の浅いマンションであり、築年数が古いマンションは、そこまで大きな影響を受けないということもできます。

このような理由から、流動性は築浅のマンションほど高くないものの、資産価値の面で損をしにくいということが、言えるのではないでしょうか。

管理組合のリスクが高い物件が、築浅のものと比較して少ない

管理組合の健全性は、立地と並び、マンションの住みやすさの価値や、資産価値に大きな影響を与える、最重要ポイントの一つです。

ここでいう管理組合の健全性とは、大規模修繕工事が定期的にされているとか、共用部が綺麗に清掃されているとか、そのようなことでは判断しません。

もちろん、これらも重要なことですが、必要最低限の上限であって、十分条件ではありません(当たり前ですが、上記の条件を満たさない物件は買ってはいけません)。

マンションの管理組合の健全性は、将来にわたって、適切なタイミングで大規模修繕工事を行い、マンションを清潔な状態に保っていくための「財源」が不足しないかどうかで判断します。

大きく不足してしまうマンションでは、毎月の修繕積立金が大幅に値上げされたり、一時金の徴収がされます。

これらが組合として承認されなければ、廃墟化に向かって一直線です。

実際このようなマンションは、国土交通省の調査でも3割ほどあると言われていて、私の調査の肌感覚としても、同じくらいの割合です。

なぜこのようなことが起こってしまうのか。

それは、日本のマンションのほとんどが、「段階増額積立方式」を採用しているからです。

「段階増額積立方式」とは、新築時の修繕積立金は安く、築年数が経つにつれて段階的に値上げをしていく方式です。

一方で「均等積立方式」と呼ばれる積立方式もあります。

これは、長期間にわたる(一般的には30年)工事費の総計をあらかじめ計算しておき、全ての期間で按分し、均等に徴収する方法です。

そして、マンションの財務調査において、最も問題が出やすいのは、「段階増額積立方式」であることは、想像に難くありません。

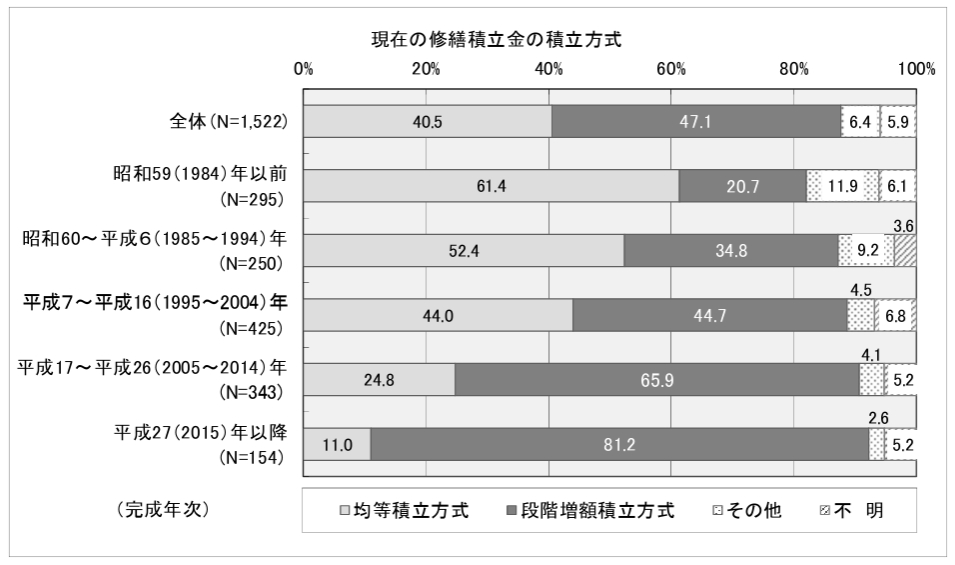

これらの積立方式の割合を築年帯別に分けたものが以下のグラフになります。

(出典:令和5年度マンション総合調査結果からみたマンションの居住と管理の現状)

このグラフを見て分かると思いますが、築年数が新しくものほど、段階増額積立方式が増えていきます。

なぜこれほど、段階増額積立方式が採用されるようになったかというと、マンションディベロッパーの利益確保と、新築マンションを売りやすくするためです。

マンションを購入するときは、管理費や修繕積立金を含めた総額の支出で、月々の支払いを計算する方が多いかと思いますが、この見た目のランニングコストを安く抑えることで、売りやすくしたのです。

結果として時限爆弾を抱えたマンションが、市場には溢れかえっています。

しかし、1985年頃までのマンションは、今とは違って「均等積立方式」の割合の方が高いのです。

もちろん、この時期の全てのマンションが低リスクとは言えませんが、実際に調査をしていても、古いマンションの方が、リスクが低いと判断することが多いです。

管理組合の健全性が判断しやすい

また実際に管理組合の調査を行う際は、これまでの実績数値が多ければ多いほど、管理組合の調査の精度は上がります。

築40年ほどにもなれば、ほとんどの工事が、一通り実施されていますので、調査の精度は高くなります。

逆に、まだ大規模修繕工事を実施していないくらいの、築15年以内のマンションでは、調査の精度も低く、さらに高リスクなマンションの割合も多いので、長い目で見たときに、築40年のマンションが悪くて、築浅のマンションの方が良いとは、一概には言えないのではないかというのが、私の意見です。

マンションの管理調査は、以下のサービスの利用も検討してみてください。

-

マンション管理組合の調査サービス

詳細はこちら

築40年のマンションの耐震基準

次に築40年のマンションの耐震基準について解説していきます。

マンションの耐震基準は、1981年6月の建築基準法改正以前を「旧耐震」と言い。法改正以降を「新耐震」といい、区別しています。

1981年6月とは、建築確認申請を提出した日になりますから、自治体による建築申請のチェックや、実際の建築期間を考慮すると、だいたい1983年が境目になります。

ですので、築40年のマンションは、ちょうど新耐震基準となります。

また古いマンションの方が、耐震基準が劣っているような印象を持つ方もいらっしゃいますが、基本的に新耐震基準であれば、新築マンションであっても、築40年のマンションであっても、その性能に違いはありません。

私は、よほどの理由がない限り、新耐震基準のマンションを購入するようにお勧めしていますので、築40年のマンションは、物件選びさえ間違えなければ、買っても問題ないと考えています。

こちらもCHECK

-

築50年の中古マンションは後悔する!買ってはいけない5つの理由と例外的なケース

続きを見る

築40年のマンションは、いつまで住める?

次に、実際に営業の現場でも、よく聞かれる「あと何年住めますか?」という質問の答えについても、解説してきます。

まず、マンションの寿命は、新耐震基準か、旧耐震基準かで分けて考える必要があります。

その理由はコンクリートの質と厚みです。

なぜコンクリートの質と厚みが寿命に影響をするか、その理由をまずは解説していきます。

コンクリートの厚みと、マンション寿命の相関性

マンションの構造の中で、最も大事な部分は、マンションを支えている「鉄骨」です。

この鉄骨が錆びたり、劣化してしまうと、マンションとしての強度を失い、マンションは寿命を迎えます。

その鉄骨を延命させるのが、鉄骨の周りを覆っている「コンクリート」なのです。

鉄骨は酸性に弱いですが、コンクリートはアルカリ性で、鉄骨を守る役割を果たします。

しかしコンクリートも徐々に、外気や雨により酸性によって、中性化が進んでいきます。

中性化が進んで、鉄骨部分に達すると、鉄骨が劣化し、マンションの寿命となります。

つまり、コンクリートの厚みがある方が、中性化が鉄骨に浸透するまで時間がかかるので、寿命が長くなるという訳です。

また、中性化が進む速度に影響するものとして、設計強化基準という数値も存在します。

これらは、耐震強度にとっても厚みや強度がある方が好ましく、新耐震基準の方が数値は高くなります。

建築年とコンクリートの設計基準強度の関係

コンクリートの設計基準強度の単位は、N/mm2(ニュートンパー平方メートル)で表示されます。

こちらの表をご覧ください。

コンクリートの設計基準強度ごとの、大規模補修不要期間との関係性になります。

ちなみに、この大規模補修不要期間を、少しでも長くするために行うものが、大規模修繕工事での外壁補修です。

大規模修繕工事は、外観を綺麗にするという意味以外に、マンションの寿命を延ばし、価値の下落を防ぐという、大変重要な意味を持つものなのです。

| コンクリートの設計基準強度 | 大規模補修不要期間 |

|---|---|

| 18N/mm2 | 約30年 |

| 24N/mm2 | 約65年 |

| 30N/mm2 | 約100年 |

旧耐震基準のマンションでは、18N/mm2が多く採用されていましたが、新耐震基準以降は、24N/mm2が採用されています。

つまり耐震基準改正より前か後かで、寿命すらも変わってしまうのです。

コンクリートの寿命から見る、マンションの寿命

では、実際のマンションの寿命は、何年になるのでしょうか。

国土交通省では、いくつかの根拠となる論文を公表しています。

以下の表は、その論文と概要をまとめたものになります。

| テーマ分野等 | 得られた知見 | 根拠論文名等 |

|---|---|---|

| 鉄筋コンクリート部 材の損傷程度の実 態調査 | 実態調査を行った結果、鉄筋コンクリート部材の耐久実態は50年以上 あると認められた。 | 篠崎徹・毛見虎雄・平賀友晃・中川 宗夫・三浦勇雄(1974)「約50年を経 過した鉄筋コンクリート造の調査」 日本建築学会学術講演梗概集 |

| 鉄筋コンクリート造 建物の減耗度調査 に基づく物理的寿命 の推定 | 実際の建物の減耗度調査のうえ、建物の減耗度と実際の使用年数との 関係から、鉄筋コンクリ-ト造建物の物理的寿命を117年と推定。 | 飯塚裕(1979)「建築の維持管理」 鹿島出版会 |

| 構造体としての鉄筋 コンクリートの効用 持続年数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造の構造体の耐用年数は、 鉄筋を被覆するコンクリートの中性化速度から算定し中性化が終わった ときをもって効用持続年数が尽きるものと考える。鉄筋コンクリート部材 の効用持続年数として、一般建物(住宅も含まれる。)の耐用年数は120 年、外装仕上により延命し耐用年数は150年。 | 大蔵省主税局(1951)「固定資産の 耐用年数の算定方式」 |

| 鉄筋コンクリート造 の住宅・事務所等の 平均寿命 | 固定資産台帳の滅失データを基に、区間残存率推計法を用いて、家屋 の平均寿命(残存率が50%となる期間)を推計した結果(2011年調査)、 RC系住宅は68年、RC系事務所は56年。 | 小松幸夫(2013)「建物の平均寿命 実態調査」 |

4つ目の滅失登記を基準にした寿命は、そもそも滅失登記(解体)されたマンションは、建てられた時期が相当に昔のもので、コンクリートの内部に配管を通しており、コンクリートの寿命というよりは、配管の寿命と言われています。

それ以外の論文は、100年以上とするものが多く、実際にコンクリート造の建物が多い、ヨーロッパなどをみても、その寿命の長さは、お分かりいただけるのではないでしょうか。

つまりマンションの寿命は、適切な維持修繕管理が行われている限り、100年は持ちますので、少なくともマンションを購入する方が生きている間は、問題なく住むことができると考えても良いでしょう。

こちらもCHECK

-

マンションの建替えの築年数の目安は?費用や期間、成功のための要因とは

続きを見る

築40年のマンションを買った人が、後悔をするポイント

築40年のマンションは、現代的なマンションと比較すると、どうしても劣ってしまうところも見られますが、それでも決して悪い買い物ではないと考えています。

しかし、全ての人にとって、築40年のマンションが成功となるわけではなく、中には後悔する人もいます。

実際に後悔してしまう人には、どんな特徴があるのでしょうか。

そのポイントについて、詳しく解説していきます。

不便な立地のマンションを購入してしまう

不動産の価値は立地が9割です。

9割のうち、6割が「広域の立地(どの自治体に住むのか)」で、残りの3割が「狭域の立地(駅からの距離や周辺環境)」と言われています。

特に「広域の立地」の影響度は非常に大きいです。

これからの日本は人口が減少していきますが、全国一律に減っていくわけではありません。

人口の増減は、自治体ごとに違っていて、増えるところ、変わらないか微減、大幅に減少の3つに分かれています。

そして不動産の価格は、この人口の減少予測と強い相関性が見られます。

つまり、人口が増える自治体や、変わらないか微減の自治体では、不動産相場は上がっていますが、大幅に減少する自治体では、相場は今も下がり続けています。

人口が減少する自治体では、消滅する可能性すらあり、まともな公共サービスが期待できない不動産の価値が下がることは、当然と言えます。

以下の記事に、自治体ごとの、人口の増減予測を公開しているサイトや、実際の相関性をデータを用いながら解説していますので、合わせてご参照ください。

こちらもCHECK

-

マンション価格の推移と今後の相場を予測する方法

続きを見る

ここで一つ、不動産業界で多くのプロが常識として、周知されている事実を紹介します。

「不動産は、立地さえ良ければ、他が悪くても、値段さえ下げれば何とか売れるが、立地が悪いと上物が良くてもどうにもならない」です。

この意味をしっかり理解しましょう。

管理のリスクが高いマンションを購入してしまう

もう一つの後悔ポイントが、管理のリスクが高いマンションを購入してしまうことです。

先ほど、築年数の古いマンションほど、管理リスクは低くなるという話をご紹介しましたが、全てのマンションで当てはまるわけではありません。

古いからこそ、リスクが高いマンションは、築浅のマンションよりもハイリスクになりがちです。

ここのポイントを外してしまうと、購入後に待ち受けるのは、地獄の日々です。

足りない積立金と、劣化するマンション、そのことにストレスを受けつつも、売ろうと思っても売れない。

割合が少ないとはいえ、購入前に判断を誤ってしまうと、このような現実があることも忘れてはいけません。

築40年のマンションは物件次第で後悔しない

とはいえ、築40年のマンションは、物件次第ではあるものの、決して買ってはいけないものではありません。

先にご紹介させていただいた、後悔ポイントも、築40年のマンションに限ったものではありません。

物件選びさえ間違えなければ、あなたの暮らしを豊かにしてくれます。

築40年のマンションを買うときは、不動産業者選びが最重要ポイント

とはいえ、買ってもいいマンションと、買ってはいけないマンションの見極めは、決して簡単なものではありません。

立地に関することは、ある程度のリテラシーがあれば判断もつくでしょうが、管理の調査については、一般の方には難しいものです。

管理の調査は、プロである不動産業者にしてもらうといいのですが、困ったことに、この調査は誰にでもできるものではありません。

むしろ、正しく管理の調査ができる担当者は、ほんの一握りしかいません。

会社の決算書を読むような、知識と経験が必要になるからです。

つまり、マンション購入の成功の可否は、不動産業者選び、もっと言えば担当者選びで変わるといっても過言ではありません。

不動産業界で売買仲介の現場に携わっている人間であれば、誰でも知っている常識ですが(知らなければヤバい)、不動産売買は担当者次第で結果が大きく変わります。

不動産業者の担当者探しは、ハウスクローバーを活用しよう

日本の不動産業界では、古くから物件による競争がメインで、サービス競争がなかった業界です。

サービス競争がなかったということは、スキルが低い担当者が多くいるということです。

一方で、少ないながらも、一部の営業マンは、豊富な経験とスキルと、高い倫理観を持ち合わせています。

そのような担当者に、どうやって辿り着けばいいのか。

その解決方法は「ハウスクローバー」を活用することです。

ハウスクローバーは、次世代型の不動産売買のプラットフォームとして、私がこれまでの経験やノウハウを活かして、立ち上げたサービスです。

無理のない予算や、物件探しの自動化、優良な不動産事業者の担当者(不動産エージェント)が探せる、日本で唯一プラットフォームです。

掲載されている不動産エージェントは、事務局の面談を通じて、業界歴や実績、倫理観をチェックされ、合格した人のみ掲載しています。

また他のユーザーが利用した評価なども参考に探すことができます。

利用は無料で、かかる費用は、実際に成約した場合に発生する仲介手数料のみです。

以下のリンクより、無料会員登録ができますので、ぜひご活用ください。

-

不動産担当者・エージェントが探せる|ハウスクローバー

詳細はこちら

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

素晴らしい仕組み

30代男性