中古住宅は、不動産市況に影響を受けにくく、どんな時代であっても購入がしやすい物件です。

木造住宅であれ、鉄骨造であれ、マンションのように需要と供給で成り立つという価格メカニズムではなく、純粋に土地価格と建物の現存価値で成り立つ価格メカニズムだからです。

建物の状態に関係なく、築年数によって価格が落ちていくので、掘り出し物に出会いやすい反面、個別性が非常に強く、物件を間違えると予想外の出費や後悔をすることになります。

この記事を読んでくださっているあなたは、中古住宅の購入を検討している中で、以下のような不安やリスクを回避したいと考えているのではないでしょうか。

- 購入時のリスクの種類や情報を知りたい

- 隠れた欠陥や問題を見抜く方法が知りたい

- トラブルやリスクが大きい物件の例を知りたい

- 物件の選び方に関するプロのアドバイスを聞きたい

- 修繕やリフォームが困難な物件を避けたい

- 資産価値が下がる物件は避けたい

- 過去の所有者や周辺環境に問題がある物件を避けたい

- ご自身の知識不足を補いたい

- 割安だが危険な物件を見分けたい

- 実際の失敗談や経験談を知りたい

私自身、過去に不動産会社をおよそ10年にわたり経営してきた中で、祖業ともいえる事業が、戸建の買取再販事でした。

冒頭にも申し上げたように、中古住宅は玉石混合で、個別性が非常に強く、掘り出し物も見つかりますし、逆に買ってはいけない物件も多数あります。

もちろん、私も最初からうまく出来ていた訳ではなく、何度も失敗する中で経験値や知見を蓄積していきました。

このような記事を書く人間で、私ほどたくさん中古住宅の売買を自身でおこなってきた人間も、そうそう居ないのではないでしょうか。

この記事では、私の中古住宅に関する経験や、知見を余すことなく紹介していきます。

記事の構成として、中古住宅を土地と建物に分けることで、問題をシンプルにし、それぞれの注意点を解説していきます。

また、その中で私が身につけてきた見極め方や対策のポイントも記載していきます。

この記事を最後までお読みいただくことで、冒頭のような不安への対策、リスクの所在や何に気をつけるべきかが分かります。

ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

こちらもCHECK

-

今、中古戸建がアツい!?中古戸建てをおすすめする3つの理由

続きを見る

買ってはいけない中古住宅【土地編】 11の特徴

(写真はイメージです。本記事の内容とは関係ありません)

不動産の価値は立地が9割が決まると言われています。

これは不動産シンクタンクの東京カンテイが、資産価値に反映するポイントを数値化してデータ化したものから由来しております。

特に立地の中でも「広域の立地」と「狭域の立地」に分かれ、それぞれ60%と30%とされています。

「広域の立地」とは、どの街に住むのか、という広い意味での立地で、「狭域の立地」とは、駅からの距離や周辺環境のことを言います。

このことをあえて数値化しなくても、「立地さえ良ければ、あとは価格次第で何とでもなる」というのが、不動産業者であれば誰でも知っている事実です。

それくらい土地選びというのは、中古住宅購入において重要なポイントになりますが、買ってはいけない土地というものが存在ます。

それぞれ詳しく解説していきます。

1.自治体の将来の人口減少が大きい

現在の不動産相場は、人口の将来予測と非常に強い相関性が見て取れます。

不動産相場は全体的に上がっているように思われがちですが、細かく見ていくと、上がっているところと、そうでないところで二極化しています。

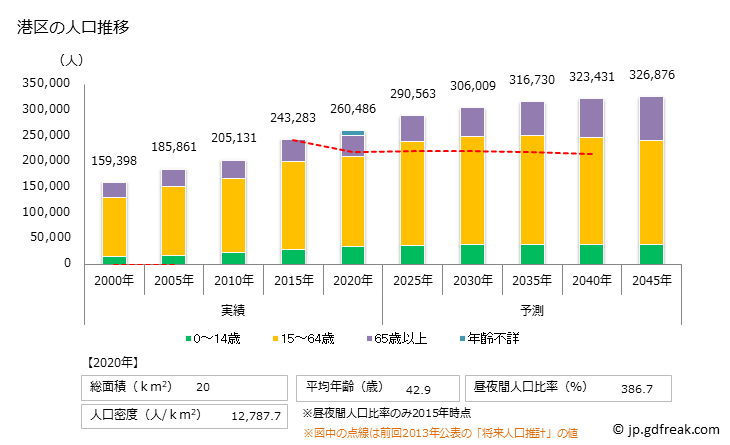

例として、東京都港区の人口予測と土地相場について見ていきます。

東京都港区は都心部でも3Aエリアと言われていて、相場も上がっていますが、人口も同じように増加予測となっています。

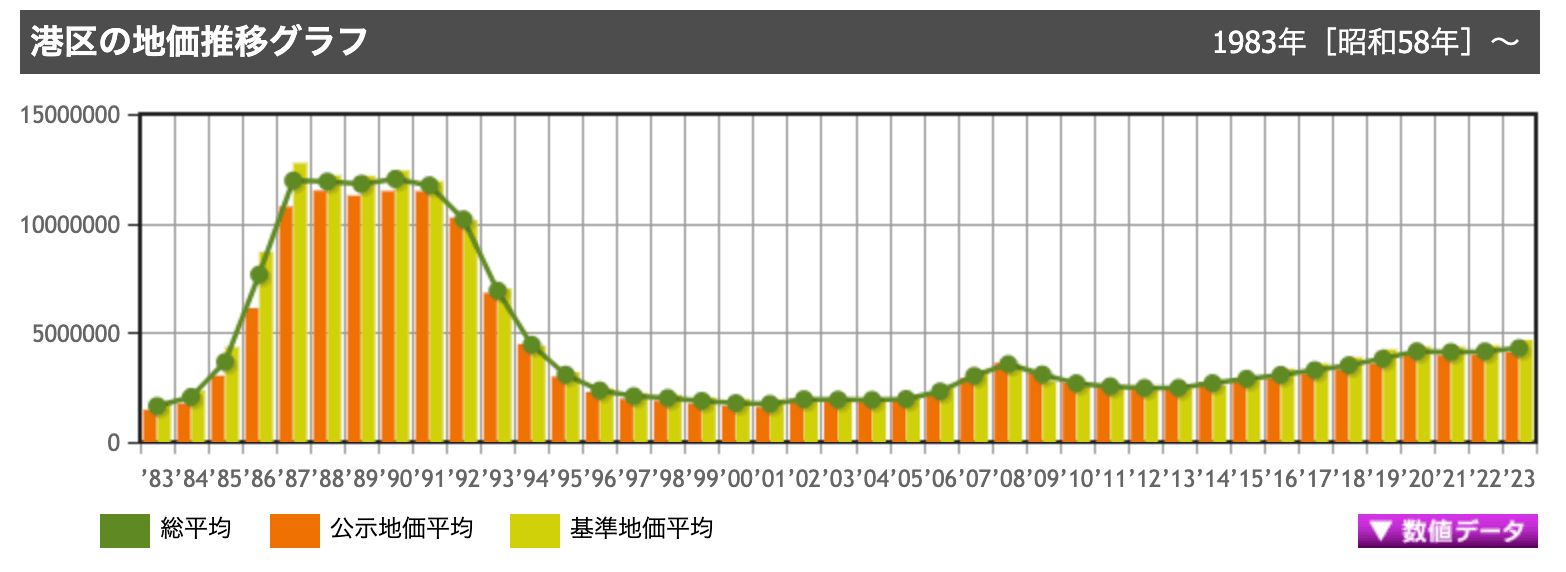

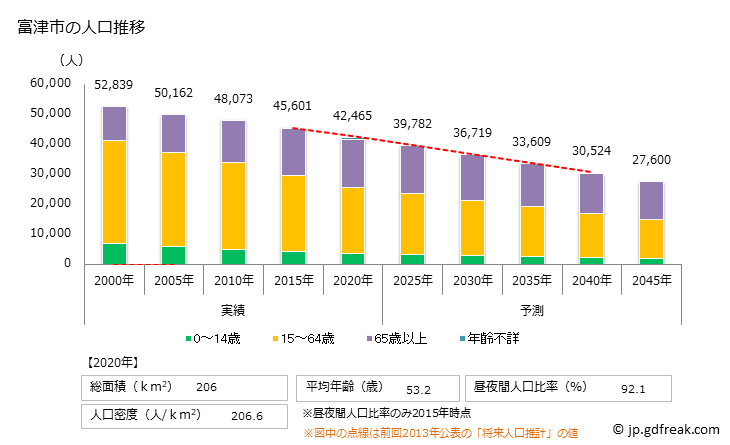

もう一つの例として、千葉県富津市を見ていきます。

千葉県富津市は、消滅可能性都市の一つに数えられていて、人口の減少が予測されていますが、土地相場も同じように下落を続けています。

バブルの頃の上振れが大きく、下落率がわかりにくいですが、ずっと相場は下がり続けています。

このように自治体の人口の将来予測が、土地の相場と非常に強い相関性があることが、お分かりになっていただけたと思います。

また人口が減少するということは、自治体として最悪の場合、破綻する可能性も考えられ、資産価値だけでなく、住みやすさの価値も大きく毀損する可能性が高いと言えます。

ここから買ってはいけない中古住宅の土地編について解説していきますが、人口の増減予測が、最も外してはいけないポイントとなります。

人口の増減予測はこちらのサイトからご覧になれます。

-

GD Freak! 都道府県及び市区町村別の人口・世帯グラフ ポータル 全国計と都道府県毎のページへのリンク一覧

jp.gdfreak.com

2.災害リスクが高い

ここ最近の日本は毎年のように「過去に例を見ない」レベルの災害に見舞われています。

地震、台風、ゲリラ豪雨といった災害は日本のどこかで必ず起きているくらいです。

こうした災害に対して国や自治体はハザードマップを作成して注意喚起をしています。

土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域といった多くの警戒、注意すべき地域を指定しているのです。

しかも近年は、国が災害のリスクの高い土地から、そうでない土地に移動をする際に補助金を出すなど、従来の住宅政策から方針を変えてきています。

現在はがけ条例など、一部の指定区域に限定されていますが、これから人口が減り土地が余っていく中で、災害リスクが高いエリアに住み続ける合理性は薄れていきますので、この傾向はより一層進んでいくものと考えられます。

3.軟弱地盤

軟弱地盤にある立地も、中古住宅の場合はできるだけ避けるべき特徴です。

マンションのように、地中深くにある支持層まで杭を打つようなことができない一戸建ては、地盤の影響を大きく受けます。

特に地震が発生した際の揺れやすさや、液状化による建物の傾きなど、津波などがなくても被害が拡大しやすいことが軟弱地盤の特徴です。

軟弱地盤は自治体が公表している液状化ハザードマップである程度判断することができます。

必ず確認するようにしましょう。

ただ自治体が公表しているハザードマップは見にくいものが多いため、私はピンポイントで災害リスクがわかるサイトを活用しています。

災害リスクがピンポイントでわかるだけでなく、学区などもピンポイントで把握できるため、非常に重宝するツールです。

-

住まいの安心研究所 | ジャパンホームシールド株式会社

supportmap.j-shield.co.jp

4.居住誘導区域外(立地適正化計画)

戦後、日本の市街地は際限なく広がってきました。

ところが人口減少の局面に入り、税収が減少する中で、いつまでも広い市街地を維持することが困難になってきたのです。

そこで国は2014年に都市再生特別措置法の一部を改正し、自治体へ人口減少時代に備えて、立地適正化計画の策定を促進させました。

この法改正に伴い、現在、全国の自治体では立地適正化計画を策定しています。

これは今後居住環境を維持し居住することを誘導するエリアとそうでないエリアを分ける計画です。

居住誘導区域内では上下水道や道路などのインフラは維持されます。

ですが、エリア外ではしばらく維持されますが、将来的な保証はありません。

それこそ、今は下水道が利用できていても、ある日急に汲み取り式になるということも十分にあり得るのです。

また立地適正化計画は、先に解説した災害リスクと連動している自治体がほとんどです。

災害リスクの高い場所には、自治体としても住民の人命を守るという意味でも住んでほしくないというのが、本音なのです。

中古住宅を買うときは、この立地適正化計画を必ず調べるようにしてください。

立地適正化計画は、自治体のホームページで調べることができます。

さらに詳しく

5.駅から離れている、利便性が悪い

駅から離れていたり、スーパーや学校から離れていたりすると利便性が悪くなります。

地方では車中心だから関係ない場合もありますが、高齢者の危険な運転が問題になるなど課題を抱えています。

これから購入を検討するなら利便性を、これまでよりもシビアに見る必要があります。

これから人口が減少していく中で、利便性の悪い立地から余っていきます。

資産価値が高いということは、売るときに、買いたいと思う人がどれだけいるか、に尽きます。

つまり資産価値は住みやすさの価値と連動します。

利便性が高く、周辺環境に何でも揃っているような魅力のある土地を選びましょう。

6.高低差のある擁壁がある土地

高台にある立地によく見られるのですが、写真のように、高低差のある壁面をコンクリートで覆って固定させてある壁のことを擁壁(ようへき)といいます。

特に高低差が2mを超える擁壁は、建物だけでなく、擁壁にも確認申請が必要となります。

古い擁壁には現在の建築基準を満たさないものも多くあります。

仮にそこまで年数が経っていなかったとしても、擁壁も建物と同じように劣化していくものになりますので、資産価値の面においても建物の価格だけでなく、擁壁部分の価値も目減りしていきますので、損をしやすくなります。

また古くなった擁壁がある土地は、非常に売りづらいです。

擁壁を作り直すのにも、多額の費用がかかります。

絶対ではありませんが、出来るだけ避けた方が無難だと考えています。

7.市街化調整区域

市街化調整区域は、住宅化を抑制する区域として指定されており、農業目的などの理由がなければ建物が建てられないエリアです。

基本的に建物を建てることが制限されている土地ですので、利用方法も限られております。

しかし、市街化区域と市街化調整区域とに線引きされた以前から宅地として利用されていた土地は、建築や再建築が可能なものがあります。

中には中古住宅として売りに出されているものもあります。

土地の利用に制限があるので、築年数の割に値段が安く魅力的に見えるものもあります。

ですが、やはり不動産は土地の価値が9割ということを考えるのであれば、調整区域の土地は避けるべきだと考えています。

8.境界が曖昧だったり、トラブルを抱えている

土地は通常、隣地と接しており、土地と土地の間には境界があります。

理想的な土地の状態というのは、最新の測量技術で測量がされており、隣地との境界が確定していて、境界の杭も打ち込まれている状態です。

また塀などの越境物があった場合は、隣地の所有者と将来にわたる解体条件付きの覚書を備えている状態です。

比較的新しい時期に分譲された住宅などは、境界はしっかりしていることが多いですが、昔ながらとの土地となると、境界が曖昧になってしまっている状態であることがよくあります。

仮に測量図が存在していたとしても古いものが多く、ほとんど当てになりません。

一般的に不動産取引をする際は、確定測量と呼ばれる隣地の所有者立ち合いのもと、境界を確定させ、法務局へ登記をします。

万が一取引の中で、確定測量が不発に終わるようなことがあれば、その土地は境界について隣地の所有者とトラブルを抱えた状態になります。

このような土地は今後売る時にも売れづらくなるので、確定測量が終わっていない土地を契約するときは、必ず白紙撤回ができる停止条件付きの契約を締結するようにしてください。

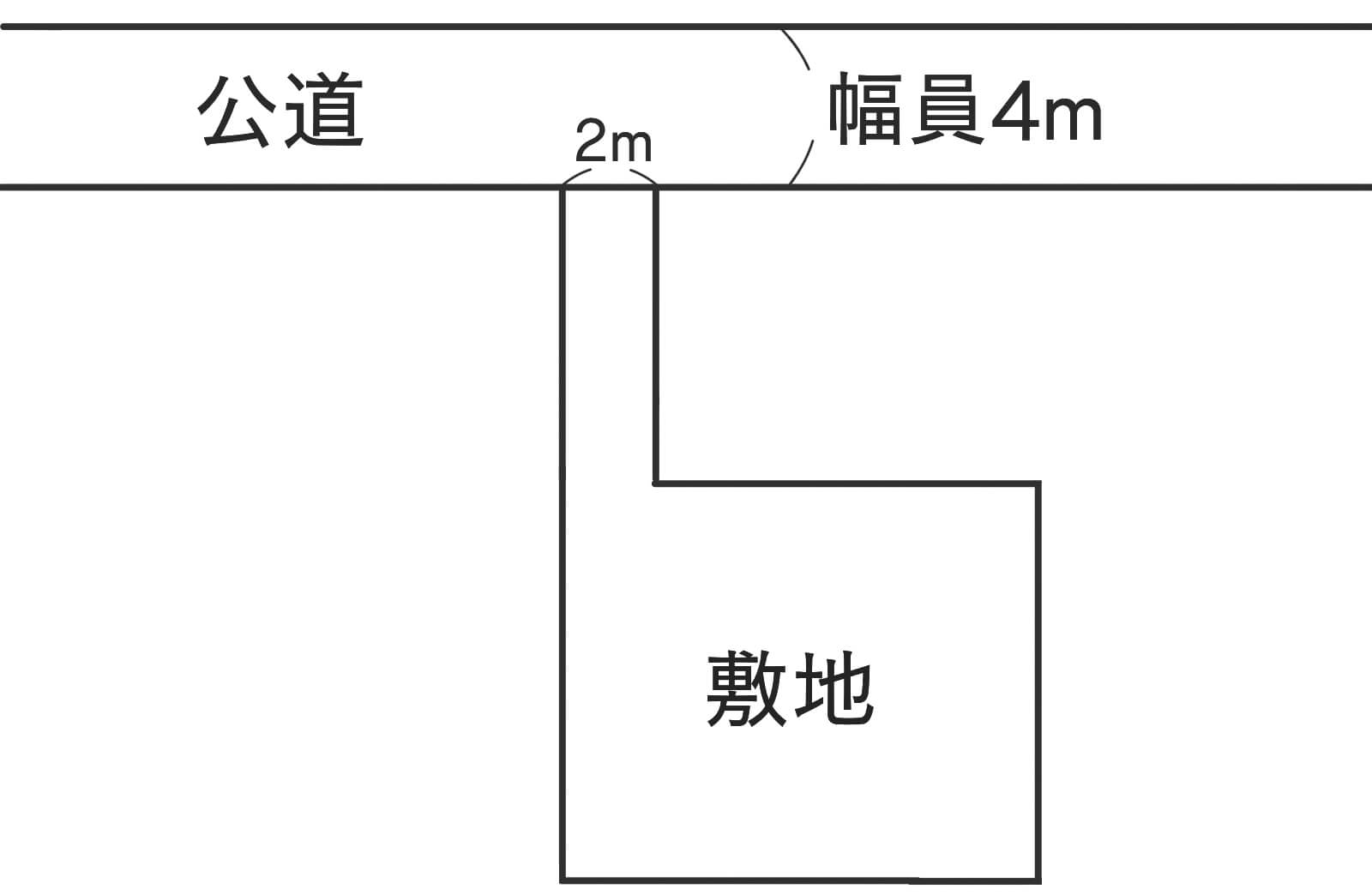

9.接道要件を満たしていない

接道条件とは、最低限道路に土地が2m接していないと建物を建てることができないというものです。

特に下のイラストにあるような旗竿地には注意を要します。

また間口が2m接道していたとしても、その途中が2m以下であれば接道要件を満しているとはいえず、建築要件を満たさない土地ということになり、再建築ができないので、注意が必要です。

10.狭小地(土地の面積が15〜25坪以下)

都心部で増えている狭小地に建つ3階建住宅が増えていきていますが、土地の資産価値に適正な広さが挙げられます。

本来価値が最も高いとされているのは、二階建ての戸建てと駐車場1〜2台の広さで、坪数では40坪前後になります。

そして坪数が小さい土地は資産価値的にも低いとされており、狭くなればなるほどその傾向が強まります。

エリアの事情にもよりますが、15坪〜25坪を下回るとその傾向は顕著となります。

住宅ローンでも金融機関によって基準は異なりますが、狭小地を対象外としているとことろも多く、注意が必要です。

新築の時は、建物が新しいという魅力があり売れていきますが、中古として売り出した時はこれらの理由から売却に苦労することが多いです。

実際に筆者が見てきた中古住宅は場所が良くても売却には時間がかかっていました。

都心部で戸建となると致し方ない部分もありますが、狭い土地にはデメリットがあることを覚えておきましょう。

11.住宅密集地で、古い木造建造物が多い

最後は昔ながらの歴史がある街や、市街地に多い特徴でもあるのですが、住宅密集地で、古い木造建築物が多い立地も注意が必要です。

なぜなら、火災が発生した時に、一気に延焼しやすいからです。

例えば、地震などが発生したとき、地震による揺れはもちろん、火災による延焼が問題になることがあります。

特に阪神淡路大震災での市街地の大規模な火災延焼から、街の不燃化への機運が高まり始めました。

比較的新しい住宅は、防火対策がされていて、延焼に強い外壁や構造になっています。

このような防火対策がされた住宅がエリアの60〜80%(道路の幅員などによって変わる)を超えると、延焼が発生しなくなると言われています。

しかし住宅密集地で、古い木造建築物が多いエリアでは、不燃化が進んでおらず、災害時のリスクが高いという懸念があります。

東京都でも防災都市作りの一環として、街の不燃化を進めており、2021年には65.5%まで改善しました。

ただ街によってバラツキもあり、中古住宅を購入する際は、周辺も災害的な視点で確認するようにしましょう。

住宅購入で絶対に失敗したくない方へ

- 無理なく支払っていける予算が分かる

- 全国の優良な担当者(不動産エージェント)が探せる

- 物件検索を自動化させて、希望の物件を見逃さない

買ってはいけない中古住宅(建物編) 8つの特徴

土地については、比較的調べやすいのですが、建物については、かなりの専門知識が必要になります。

またインスペクションについても積極的に活用するべきです。

詳細については、後述しますが、まずは中古住宅で買ってはいけない建物編を解説していきます。

中には「難しい」と感じる内容もあるかもしれませんが、どんなことに注意するべきか、その全体像を把握するように、読み進めていただければ大丈夫です。

こちらもCHECK

-

インスペクションって何?費用はどれくらい?買主と売主のどっちが負担する?

続きを見る

1.メンテナンス状況が悪い中古住宅

築年数が20年以上経っていても、新しく見える建物があります。

一方で築年数よりも古く見える建物もあります。

この差はどこから出てくるのでしょうか。

多くの場合は住んでいた人の管理の仕方や手入れの具合によります。

どんなによい部材を使った建物でも定期的なメンテナンスが必要です。

外壁や屋根などは、外観上の問題だけでなく、防水的な観点もあり、特に重要度が高く、建物の寿命にも影響するほどです。

メンテナンスが悪い建物は購入価格が安く済んだとしても、購入後の維持管理費が高くつく場合もありますので、メンテナンス状態の悪い物件は要注意です。

ココに注意

外壁の修繕は10〜15年毎に行う必要があります。

メンテナンス履歴を売主にしっかり確認しましょう。

その他にも、外壁の状態や、外壁の繋ぎ目のコーキング(ゴムのような素材、シーリングとも言う)の劣化状況を、注意深く確認します。

2.地盤沈下・傾きのある中古住宅

軟弱地盤の住宅地だと、地盤沈下が発生することがあります。

地盤沈下すると土地の上に建っている建物は傾いてしまいます。

人間は角度にして3度傾いた家だと平衡感覚が狂い、住むことができないと言われています。

また建物が傾く要因として、「基礎の劣化」が原因となっていることがあります。

さらに詳しく

原因の特定はインスペクションをする必要がありますが、簡易的に建物に傾きがあるかどうかを判別する方法があります。

それは、窓やドアの開閉をして、スムーズに開閉ができるかどうかを確かめてください。

サッシの問題もありますが、何箇所かある場合、傾きが考えられます。

売主さんが住んでいるとなかなかできないかもしれませんが、空き家であれば試してください。

ちなみに私の場合、歩くだけで傾きがあるかどうかが分かります。

これは過去に実際に傾きのある戸建てを購入した失敗経験があり、歩いているときの違和感から建物の傾きと紐づけられるようになったからです。

3.雨漏りが長期間放置されていた中古住宅

建物にとって水は大敵です。

水は木材の腐食をもたらし、カビやシロアリを呼び込みます。

しかも厄介なことに、雨漏りは天井や壁のシミから雨漏りをしていることはわかりますが、その原因となる箇所はなかなかわかりません。

雨漏りが発見されていたり、それが長期間放置されていたりした家は買ってはいけない家になります。

さらに詳しく

簡易的に雨漏りを確認する場合は、壁紙や軒下などに雨染みがないかを確認します。

インスペクションの時に屋根裏を確認して雨漏りを確認することもあります。

4.給排水管が古い中古住宅

キッチンや風呂、トイレや洗面が単に古いだけであれば大きな問題ではありません。

リフォームをすれば見違えるようにきれいになるからです。

ただ、漏水や溢水が発生している場合は話が難しくなります。

水道管や下水道管が破損している場合には多額の修繕費用がかかるのです。

漏水によって建物本体にも被害があるかもしれません。

建築年が古いほど、給排水管の素材の関係で、劣化がしやすくなっています。

この判断は、インスペクションで判別します。

5.隣地の建物との距離が近すぎる中古住宅

都心部の狭小地にたつ中古住宅に多い特徴ですが、隣地の建物との間が人が通ることができないくらい狭い戸建があります。

このような特徴の中古住宅もかなり注意を要します。

理由としては将来のメンテナンスです。

確かに日光や風なども当たらないので、通常の外壁よりも修繕の期間は長くなりますが、それでもいつかは必要になります。

また万が一震災などの揺れが原因で外壁に亀裂でも入った時に、修繕の難易度が非常に高く、建物の寿命を劣化させることにもなりかねません。

意外に見落とされがちなことですが、気をつけるようにしましょう。

6.違法建築の中古住宅

違法建築というと犯罪のようなイメージもありますが、リフォームや増改築で意図せずに違法状態になる場合もあります。

特に多いのが増築をしたパターンです。

建築基準法では、

- 10㎡以上の増築工事

- 準防火地域、防火地域の増築工事

について確認申請が必要としています。

しかし増築する際に確認申請を失念しているケースも散見されます。

近年は法令順守の風潮が強まっているため、建物の順法性が求められるようになりました。

その流れもあって違法建築に対して住宅ローンはまず出ません。

7.断熱性能が低い

1999年に省エネルギー基準が制定され、2000年に住宅性能表示制度が制定されました。

この頃以降の建物は比較的、断熱性能が高い住宅が増えましたが、1999年より前の住宅については、千差万別で、断熱性能が低い住宅も多く存在ます。

住宅性能が低いことのデメリットは、まず電気代が高くなること。

そして冬場のお風呂などで、ヒートショックという事故が起こります。

これは急激な温度差にさらされることによって急激な血圧の低下を招き、お風呂などで溺死するというもので、特に高齢者に多く発生しており、交通事故の死亡者数よりも多いと言われているくらいです。

つまりお金も命すらも失いかねないほど、断熱性能が低い住宅は問題が発生しやすいのです。

8.旧耐震基準の中古住宅

昭和56年6月に耐震基準が大改正されました。

それ以前に建てられた建物を旧耐震基準の家といいます。

旧耐震基準の家は古い耐震基準に合わせて造られているため、現在の建物よりも耐震性が劣っています。

中には頑丈に建築されて現在でも通用する旧耐震の建物もあります。

また、耐震補強工事をすれば現代の耐震基準並みの耐震性を確保することも可能です。

よって旧耐震基準の家は絶対にダメ、というわけではありません。

旧耐震基準の家を承知で購入するか、耐震補強することを前提に購入するならば大丈夫です。

コラム:現行の耐震基準は2000年6月以降

耐震基準についてですが、広く知られている改正の時期は1981年6月の建築基準法改正です。

実際この時を境に旧耐震基準と新耐震基準と分けられています。

しかし、木造住宅については2000年6月に再度改正されています。

1995年に発生した阪神・淡路大震災の時に、1981年6月以降に建築された木造住宅が多く倒壊したことから、さらに基準を厳しくし、改正されたのが、2000年6月になります。

つまり1981年6月〜2000年5月までに建築された中古住宅は、実際耐震診断をしてみると、現行の耐震基準を満たすものとそうでないものが混在しています。

耐震診断や図面の壁量計算などを参考にしながら、耐震性能をチェックするようにしましょう。

狙いたい中古住宅とは?

それでは、むしろ積極的に狙っていきたい中古住宅の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。

まず立地面では、自治体の将来的な人口予測が大きく減ることがないエリアで、利便性が高く、災害リスクが低い立地。

そして建物は、2000年6月以降に確認申請が出された中古住宅です。

理由は、耐震基準と住宅の性能です。

2000年5月以前の中古住宅でも良質な物件はありますが、2000年6月以降の中古住宅は、基本性能が全体的に押し上げられていますので、失敗するリスクが低いと考えられます。

もちろん、20年以上経っていますので、元の所有者の管理状況や、物件の見極め、インスペクションが必要というところに関しては変わりません。

こちらの動画でも詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

買ってはいけない中古住宅の見極め方

ここまで、買ってはいけない中古住宅の特徴を解説してきましたが、ご自身で判別できるものもあれば、そうでないものもあります。

どうやって買ってはいけない中古住宅を回避することができるのか。

その見分け方とポイントについて解説していきます。

不動産仲介業者の担当者選びを間違えない

日本ではあまり重要視されていませんが、不動産取引の本場アメリカでは、物件選びの前に、誰から買うかという視点での担当者を選ぶ文化があります。

不動産取引が活発で経験している人が多いからこそ、住宅購入における担当者の重要性が認識されています。

日本においてもそれは何ら変わりはありません。

市場に流通している中古住宅は基本的にどこの不動産業者からでも購入することができます。

特に中古戸建の場合、土地に関する知識、建物に関する知識、自治体の制度や税制に関する知識など、幅広い知識が必要となります。

また知識だけでなく、実際の経験値も重要になります。

知識と経験があって初めてどこにリスクが潜んでいるかの推測ができるようになります。

リスクの推測ができれば、あとはそれに合った専門家に依頼すればよくなりますので、担当者の良し悪しが中古住宅購入において大きなポイントとなることがお分かりになるかと思われます。

都心部の不動産業者は戸建を扱えない担当者も多くいますので、担当者選びは何よりも慎重に行うようにしてください。

担当者選びには、全国の優良な担当者を探すことができるハウスクローバーを活用しましょう。

-

不動産エージェントとのマッチングプラットフォーム「ハウスクローバー」

詳細はこちら

内覧時に買ってはいけない中古住宅を見極める

災害リスクや自治体、立地についてある程度クリアになったら、実際に内覧をします。

この時にその物件が気にいるかどうかはもちろんですが、建物や土地に関する注意ポイントに当てはまらないかどうかをチェックしていきます。

内覧の時に力になってくれるのが、不動産業者の担当者です。

中古戸建の取り扱いに慣れた担当者であれば、見るポイントを心得ていますので、あなたが間取りや実際の使いやすさや眺望などを確認している間に、注意点をあぶり出してくれます。

担当者にスキルがあれば、内覧の段階で買ってはいけない中古住宅を見極めることができます。

インスペクション(建物状況調査)を活用する

専門知識をもたない一般の消費者にとって、中古住宅の詳細な調査は非常にハードルが高いものになります。

しかし不安を抱えたまま購入するには、金額が金額だけにリスクが大きすぎます。

そこでぜひおススメしたいのが「インスペクション(建物状況調査)」です。

インスペクションとは、建築士の資格者で国土交通省の研修を受けた第三者機関が中古住宅の状態を詳しく検査します。

インスペクションによって建物の状況が詳しく分かるため、買ってはいけない物件を見極めることが出来るようになります。

費用はかかるものの、後から予期せぬ出費に苦しむリスクを考えれば安い出費なのではないでしょうか。

またインスペクションの取次や、実施のタイミング・調整などは不動産事業者の担当者が行いますので、この点においても中古住宅の扱いに慣れた担当者である必要があります。

こちらもCHECK

-

ホームインスペクションが契約前にできない!?対処法と注意点を解説します

続きを見る

中古住宅に慣れた担当者を選ばないとリスクが高い

中古住宅は数ある物件種別の中でも、非常に個別性が強いため、取り扱い難易度は高いと言われています。

そのような背景から不動産業者の中にも、中古住宅の取り扱いが得意でない業者や担当者も多くいます。

中古住宅の取り扱いには、不動産の知識はもちろん、建築・税制・自治体の制度など様々な知識が必要になります。

それと合わせて不具合やリスクを発見する時の勘所が必要になってきます。

ですから、中古住宅を購入するときは取り扱い実績が豊富な不動産エージェントを選ぶようにしましょう。

状況によって耐震診断やインスペクターの手配などをあなたに代わって段取りをしてくれる頼もしい存在となります。

担当者選びには、全国の経験が豊富な担当者を探せるサイト「ハウスクローバー」を活用するようにしましょう。

-

不動産エージェントとのマッチングプラットフォーム「ハウスクローバー」

詳細はこちら

まとめ

最後に、買ってはいけない中古住宅の建物や立地についての特徴や注意点をまとめておきます。

- 自治体の人口の増減予測を把握する

- 災害リスクの高い立地は避ける

- 居住誘導区域外になっている立地は購入してはダメ

- 立地は利便性を重視する

- メンテナンス状態が悪い家は避ける

- 目に見えにくい傾きや雨漏りなどに注意

- 違法建築は論外。建築時は適法でも増改築で違法建築になることもあるので注意が必要

- インスペクション(建物状況調査)を活用する

- 中古住宅の取り扱いに慣れた不動産エージェントを探そう

これらのことを参考に、ぜひ後悔しないような中古住宅を探すようにしてください。

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

素晴らしい仕組み

30代男性