現在のマンション市場は、新築マンションは高過ぎて、手が届かない存在になりつつあります。

また供給量自体も減っており、新築マンションに限定してしまうと、なかなか良い物件が見つかりません。

そのような中で、マンション購入を考えたときに、現実的な購入検討対象となるのが、築浅のマンションです。

築浅のマンションは、新築ではないものの、築年数が浅くキレイで、最新の設備や共用施設も備えられているなど、魅力がたくさんあります。

そのような表面的なメリットが注目され、人気を博している築浅マンションですが、実は避けた方がいい物件もあるのをご存知でしょうか。

他の製品と違い、マンションは新ければいいというものではないのです。

この記事では、築浅マンションを購入するときに、後悔しないためにも、絶対に知っておきたい注意点などを、詳しく解説していきます。

築浅マンションの購入を検討れている方は、ぜひ最後までご覧ください。

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

築浅マンションは築何年まで?

まず築浅とは築何年までなのか?

気になる方も、多いのではないかと思いますが、実は築浅に明確な定義はありません。

一般的には築5年以内や、築10年以内と考えられていることが多いです。

人によって基準が変わりますが、多くの不動産業者は築10年以内を築浅と認識している方が多いです。

そこで、この記事では、築浅のマンションを、築10年までのマンションと定義して、解説をしていきます。

相場の上昇を牽引する、築浅マンション

築浅のマンションは、現在の中古マンション相場を牽引する存在です。

本来であれば、新築マンションを購入する層も、新築マンションの高騰や物件が少ないことから、築浅マンションに流れてきています。

実際に築浅マンションの人気が窺えるデータをいくつかご紹介します。

まずはこちらのチャートをご覧ください。

このチャートは、レインズのデータから、首都圏の中古マンションの、売りに出された中古マンションの平均築年数と、成約したマンションの平均築年数の推移を図示したものです。

2014年には、売りに出されたマンションの平均築年数が21年強でしたが、2024年には30年超えとなっています。

新築マンションの供給量が減り続けており、時間も10年経っているので、平均築年数が10年ほど増えているという、極めてシンプルな内容です。

一方で、成約しているマンションの平均築年数はどうでしょうか。

2014年には20年を切っていましたが、2024年になっても25年を切っています。

10年間で築年数は5年ほどしか増えていません。

売り出されたマンションの平均築年数と、成約したマンションの平均築年数の伸びには、倍ほど開きがあります。

つまり、築年数が古い物件が市場に増えても、多くの人が築年数が新しいマンションに集まっているのです。

このことは、価格にも反映されています。

| 成約㎡単価(万円) | 前年度月比(%) | |

|---|---|---|

| 〜築5年 | 122.4 | 13.4 |

| 〜築10年 | 105.6 | 13.8 |

| 〜築15年 | 97.0 | 13.8 |

| 〜築20年 | 83.8 | 10.2 |

| 〜築25年 | 71.2 | 8.6 |

| 〜築30年 | 57.9 | 11.4 |

| 築30年〜 | 42.3 | 2.6 |

こちらの表は、レインスデータから、首都圏中古マンション・築年帯別成約状況(2024年1〜3月)を抜粋したものになります。

この表を見ていただくとわかりますが、築年数が浅いものほど、前年同月比で大きく相場が上昇していることがわかると思います。

逆に築年数の古いマンションは、そこまで伸び率は大きくありません。

この差が、現在の中古マンション市場において起こっていることなのです。

築浅マンションで起こり得る3つの問題

ここまでの解説を見ていると、築浅のマンションは、資産価値も高く、綺麗で、とても良いもののように思える方も多いのではないでしょうか。

しかし、築浅マンションならではの問題点もあります。

築浅マンションを購入するのであれば、以下のことを必ず知った上で、検討するようにしましょう。

相場が上がっているということは、相場が下がった時の影響も大きい

先ほども解説しましたが、現在のマンション相場を牽引しているのは、間違いなく、築浅のマンションです。

しかし、相場を牽引しているからこその注意点もあります。

それは、相場が下落し始めたときに、最も値下がりのリスクが高いということです。

詳しくは後述しますが、そもそもマンションは新築の時から徐々に根を下げていき、最終的には1/2〜1/3ほどまで価格を落としていきます。

ただでさえ、価格の下落リスクが大きい築浅マンションですが、相場が下がったときには、上がった分、下げ幅も大きくなるリスクがあります。

築浅なのに、物件本体でトラブル発生

また築浅であれば、新築からそこまで時間が経っていないので、マンションの物件本体のトラブルも、イメージとして少ないように思っている方も多いと思います。

確かに設備は新しく、劣化するのは、まだ先のことになるので、そういった面でトラブルは発生しにくいです。

しかし、物件本体は、新築から築10年までが、最も問題が出やすく、さらに大きな問題に発展しやすいものとなります。

例えば、全国で発生している杭不足の問題や、マンションの傾き、そしてニュースにはならないものの、大小様々な問題がマンションには起こっています。

ニュースになるのは余程のことで、一般的にはマンションの資産価値に関わるので、内々で処理されることが多いです。

筆者が築浅のマンションで見てきた事例として、比較的発生件数が多いのが、「構造スリット」の不具合です。

構造スリットとは、柱と壁や、梁と壁の間に設けられた隙間(スリット)で、耐震性能を高めるための構造です。

この不具合は、施行ミスによるものが大半で、マンションが築12〜15年ほど経った頃に、大規模修繕工事を行うための建物診断などで発覚することが大半です。

新築から10年以内であれば、ディベロッパーの費用負担で補償されますが、10年を超えていると、補償されないこともありますので、組合と管理会社・ディベロッパーとで、結構揉めていることが多いです。

このような問題が発生すると、対外的に公表されることはありませんが、購入希望者に対しては、必ず説明しなければいけません。

本来、建物診断は建築後10年以内に行うものですが、ディベロッパー系列が多い管理会社は、積極的に提案してくれません。

実際に住んでみたら、管理に問題があった

また築浅のマンションのデメリットとして、管理のリスクが診断しにくいという点が挙げられます。

筆者は、一般的な仲介業務に加えて、マンションの管理組合の財務調査に強みを持っていて、年間数百棟にもおよぶマンションの管理調査を行います。

管理の良し悪しは、将来的な財源が不足しないかどうかで判断します。

そして、過去の工事実績が多ければ多いほど、調査の精度が上がります。

せめて大規模修繕工事を1回でも実施していれば、かなりの精度で調査ができますが、築浅マンションでは工事実績はほとんどないため、管理組合の良し悪しが判断できません。

マンションは一般的に築年数が経てば経つほど、修繕費用がかかります。

築浅の時は、管理に問題がないように見えることが大半ですが、時間が経つにつれて、問題が表面化してきます。

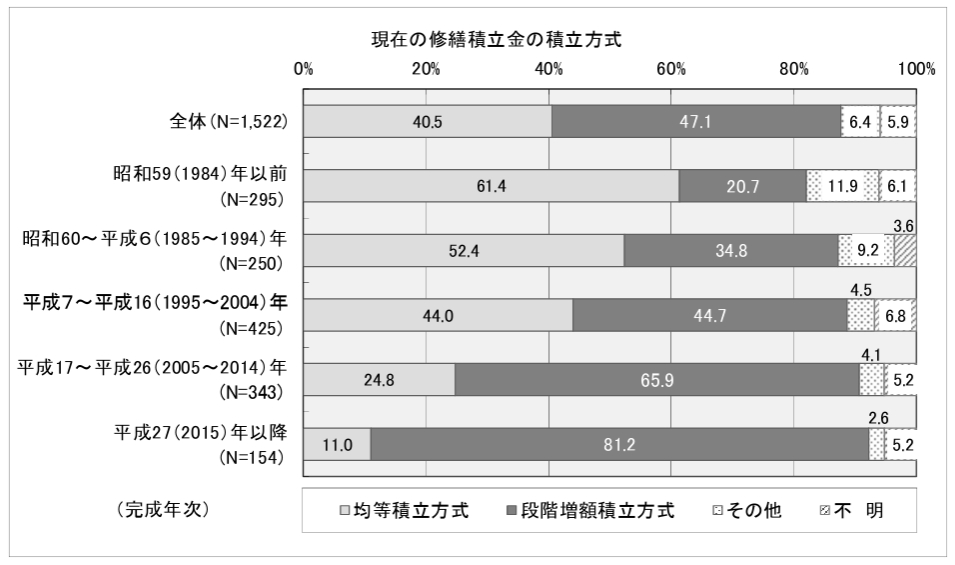

そして築年数が新しいものほど、修繕積立金の積立方式が、新築時から年数が経つにつれて値上げされていく、「段階増額積立方式」が採用されています。

(出典:令和5年度マンション総合調査結果からみたマンションの居住と管理の現状)

こちらのグラフは、実際にマンションの積立方式の割合を示したものになります。

さらに詳しく

マンションの積立方式には、段階増額積立方式と、均等積立方式があります。

均等積立方式は、将来かかるであろう工事費をあらかじめ計算しておき、均等に積立金を集めるものです。

積立金不足などの問題が起こりやすいのは、圧倒的に「段階増額積立方式」となります。

昔のマンションは、今と違って均等積立方式が大半でしたが、年々、段階増額積立方式が増えていき、今ではほとんどが、段階増額積立方式となっています。

つまり、今後積立金不足を起こすマンションの予備軍だらけなのです。

築浅マンションで気をつけるべきポイント3選

次からは、ここまで解説してきた、築浅マンションの注意点をもとに、購入時に気をつけるべきポイントを3つ、お伝えします。

1、物件選びを間違えると損をしやすい

築浅のマンションには、築年数が新しいということが、他の問題を見えなくしているという負の側面があります。

例えば、駅から離れていたり、部屋が狭かったりなど、築年数が新しいので、まだ良いけれど、、、といった内容です。

築浅のマンションを検討するときは、この物件が築20年、築30年になったときに、市場でどのような評価をされるか、想像するようにしてください。

物件のスペックが弱いマンションは、築浅という魔法が解けたら、一気に不人気な中古マンションになることもあり得ます。

そして不人気になりそうなマンションは、価格の下落も大きく、損をしやすいと言えます。

築浅マンションは価格が高いので、ついつい他の条件を妥協してしまいそうにもなりますが、本当にその妥協は将来の損失につながらないものなのか、今一度じっくり考えるようにしましょう。

2、物件選びが運任せになりやすい側面も

築浅のマンションは、現在問題が発生しているものが少なくても、将来的に問題となるような物件もあります。

しかし、それらのリスクを調べることは非常に困難で、結局物件選び自体が、運任せになってしまいやすい側面があります。

多くの人にとって、人生で最も大きな買い物となるマンション購入ですが、築浅のマンションには、不確実性が高いというリスクがあることを覚えておきましょう。

3、築浅だから物件の質が高いというわけではない

築浅だからといって、マンションそのものの質が高いわけではありません。

確かに設備など、最新のものが使われているので、質が高いように感じる方も多いと思います。

しかし、例えば耐震基準は、1981年6月の建築基準法改正以降、変わっていません。

免震構造や耐震構造になっていない限り、耐震性については30年、40年前のマンションと変わりません。

また2012年頃から、マンション相場が上昇し始めています。

きっかけは、アベノミクスによる低金利政策と、円安による海外マネーの流入、そしてオリンピック需要による建築費の高騰などです。

これらによって、現代では一般の消費者が買えないところまで価格は上昇しています。

超高級路線に振り切ったマンションは話は違いますが、一般の消費者をターゲットにしたマンションは、少しでも価格を抑えるために、部屋を狭くしたり、グレードを落とすなど、ディベロッパーは企業努力(?)をしています。

この企業努力によって、誕生したマンションは、相場が安く済んでいた時代と比較すると、明らかに質に差が出ています。

つまり、今の時点で築浅というプレミアムがありますが、そのプレミアムがなくなっても、物件の質が高いかどうかは別の話です。

将来、築浅というプレミアムがなくなったときに、他の中古マンションと比較して、質は高いのか、競争力は高いのか、しっかり考えるようにしましょう。

こちらもCHECK

-

新築マンションは買うな⁉︎ プロが指摘する10の問題点と買ってはいけない物件の特徴

続きを見る

築10年マンションの値下がり率はどれくらい?

実際に築浅のマンションに限らず、中古マンションを購入した後、どれくらい下がるか、お客様に聞かれることが多いです。

こういうとき、なるべく個人的な予測は含めず、データを用いて説明するようにしています。

そのデータが、以下のチャートになります。

このデータもレインズによるものですが、築年数ごとの成約平米単価を示したものになります。

このチャートを見れば、例えば築5年のものが20年後、いくらになるのかも、ある程度推測することができます。

ちなみに築5年のマンションが20年後、どれくらい下がるのか。

チャートを確認すると、およそ4割強も下がります。

かなり大きな数字だと思いませんか?

もちろん、このデータはあくまで平均ですので、物件ごとに差が出ます。

そもそもマンションは築何年まで大丈夫か

ここまで記事を読んでくださった方の中には、そもそも築年数の古いマンションに対する、誤解とも言えるような認識がある方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

例えば、築30年のマンションは、20年経ったら売れなくなるとか、住むことができなくなる、といったものです。

実際に筆者も営業の現場で、このような質問を受けることはあります。

まず寿命に関して言えば、マンションは新耐震基準のマンションで、適切なタイミングで修繕工事をしていれば、100年以上は保つと言われています。

また将来売れるかどうかも、立地と管理が適切なマンションを選んでさえいれば、売れなくなるということは考えにくいのです。

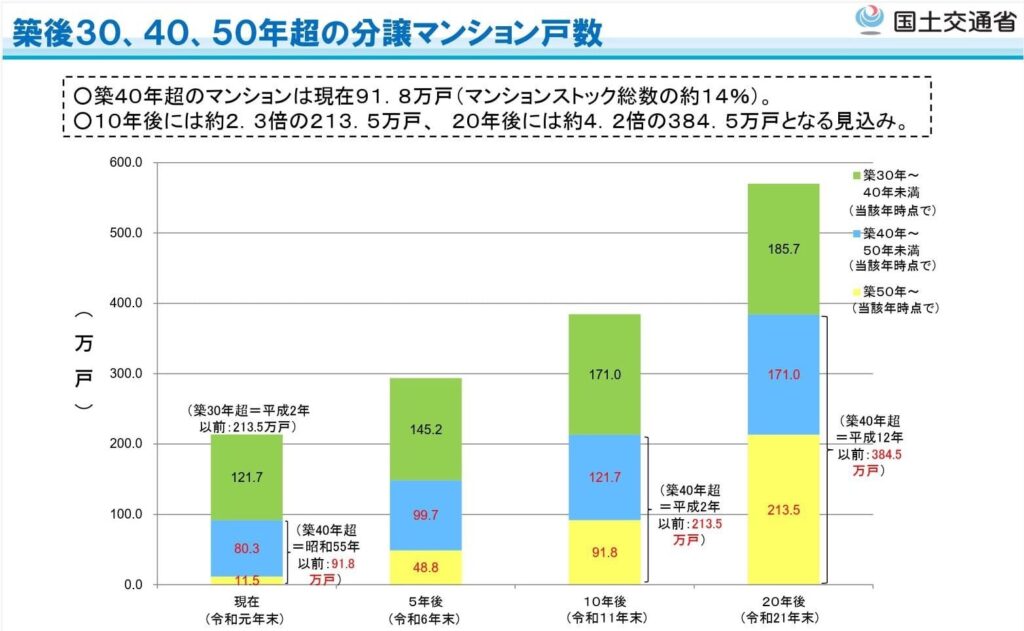

こちらの図を見ていただければ、分かると思いますが、新築マンションの供給量がどんどん減少する中で、築年数が古いマンションが増えていき、築30年、40年というマンションが当たり前の時代になってきます。

このような時代が来ると、築年数という概念は、今ほど重要ではなくなるのではないかと、予想しています。

本当に築浅マンションが良いのかよく考えてみる

これまで解説してきたことを振り返り、その上で、本当に購入したいのは築浅のマンションであるかどうかを、今一度考えるようにしましょう。

正しい知識を身につけ、もう少し築年数の古いマンションを探してみようかという人もいるでしょうし、それでもやはり築浅のマンションを探すという人もいらっしゃるでしょう。

それはそれで、人の価値観ですので、どちらが正解で、どちらが不正解というものではありません。

しかし、正しい知識を持って判断したかどうか、という結果は、ご自身の納得感を高めてくれます。

短期所有であればリスクは低いが、長期保有はリスクが高い

物件に対する考えは、最終的には個人の価値観だと申し上げましたが、あえて筆者が個人的な意見を言わせていただけるのであれば、築浅マンションは短期所有が目的であればリスクは低いということです。

短期所有は、だいたい5年〜10年くらいとお考えください。

これくらいであれば、築浅マンションのメリットを享受しやすく、将来的の問題が表面化する前に、早めに売り抜けることで、リスクを回避することができます。

逆に長期保有は、不確実性が高く、リスクが大きいため、筆者はあまりお勧めはしません。

ただし、物件選びや、マンションを購入した後に、管理組合の活動に積極的に関与することで、管理組合のリスクを低減させることはできます。

答えが見つからない場合は、不動産エージェントに相談しよう

色々考えてみたものの、答えがわからない、見つからない場合は、経験や知識が豊富な不動産エージェント(不動産事業者の担当者)に聞いてみましょう。

また一人だけでなく、セカンドオピニオン的に、複数の不動産エージェントに話を聞いてみることもお勧めです。

最終的に、話の納得感や、ご自身の価値観に沿っている不動産エージェントに、マンション購入のお手伝いをしてもらいましょう。

不動産エージェント探しは、ハウスクローバーを活用しよう

最後に、ご自身にとって最適な不動産エージェント(担当者)は、どのように探せば良いのか。

そんな時に活用していただきたいのが、筆者が企画運営をしているハウスクローバーです。

ハウスクローバーは、一定の経験と、高い倫理観を面談でチェックして、合格した担当者のみ掲載している、全国で唯一の担当者が探せるプラットフォームです。

その他にも、無理のない予算がシミュレーションができたり、物件探しの自動化ができるなど、家探しに欠かせない機能が全て一つになった、ワンストップサービスです。

これらの機能は無料会員登録をすることで、どなたでも利用することができます。

かかる費用は、不動産エージェントに仲介を依頼して、実際に成約した時に発生する仲介手数料のみとなります。

登録と詳細は以下のリンクをご参照ください。

不動産担当者・エージェントが探せる|ハウスクローバー

houseclouver.net

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー

ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

素晴らしい仕組み

30代男性