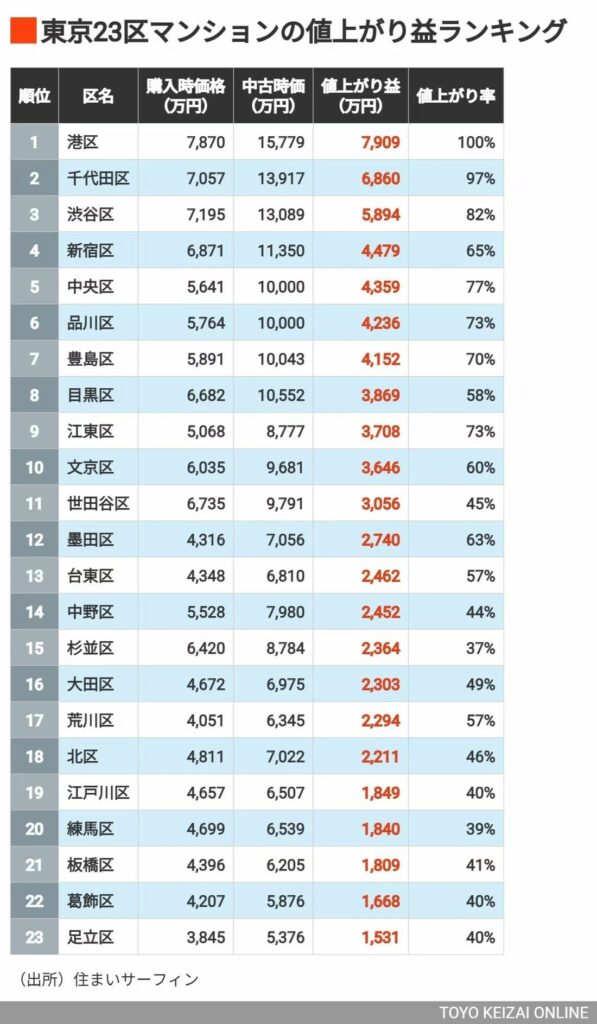

先日、あるニュースで2001〜2015年の間に竣工したマンションがどれくらい値上がりをしているのか、そんなデータが公開されていました。

その中で紹介されていたデータを紹介します。

ため息の出そうな値上がり率ですが、この表を見る時に押さえておきたいのが、データの基準が2001〜2015年に竣工したマンションで、平均は2009年です。

つまり、この基準になっている時のマンション価格が破格とも言えるくらい安かった時期でもあるということです。

この手のニュースは、内容だけでなく背景をしっかり把握しておかないと、必要以上に大袈裟に捉えてしまうリスクもあるので注意が必要です。とはいえ、大きな上昇率であることには変わりがありません。

この記事では、今後のマンション相場について、私なりの考えをお伝えしていきたいと思います。

現在のマンション上昇相場はいつまで続くか

まず、今のマンション上昇相場はいつまで続くのでしょうか?

これは結論を言ってしまえば、「分かりません」の一言に尽きます。

元も子もない結論ですが、いつまで続くかはわかりませんが、一つ言えることは、いつか必ず下がる時はやってくるということです。

これは太陽が一番高いところまで登ったら、あとは沈んでいくだけとか、夏が極まったら徐々に冬に向かっていくとか、そういう類の話です。つまり自然の摂理です。

例えば、6月21日に夏至を迎えましたが、これは1年で最も日が長くなる時です。夏至を境に徐々に日は短くなり、冬に向かっていきます。

もちろんすぐに冬を実感するようなことはなく、夏本番はこれからで、夏が終わり気がつくと日が短くなっていることに気がつき、気温も下がり徐々に冬の到来を実感します。

また半年ほど経つころに冬至が来て、その後に冬本番の寒さが来ますが、日の長さは1日1日と長くなっていき、気がつけば春になっていて、また夏を迎えるという循環を繰り返しています。

これは何においても言えることで、経済や相場についても同じことが言えます。人の人生における運の流れもこれに当てはめられます。あなたも自分の人生を振り返ってみたときに、この流れがあることに気がつくのではないでしょうか。

ちなみにこの考えを「陰陽論」と言います。陰陽論では、夏至を「陽が極まる」と表現し、冬至を「陰が極まる」と表現します。

話は戻りますが、今のマンション相場は、私個人的には、すでに「陽は極まった」と考えています。

今は夏至の後のように、夏本番(価格上昇)を迎えていますが、徐々に下がる方向に向かって動いていくのではないかなと。

ちなみにこのマンション相場の上昇が届いているのは、このブログを書いている2025年6月現在では、東京都心部のみです。

マンション相場上昇の要因

そもそも人口が減っていて、世帯数のピークも過ぎたのに、なぜマンション相場がここまで上昇するのか、不思議に思う方も多いと思います。

ここからは、現在のマンション相場が上昇している要因について解説していきます。

インフレ

まず一つ目の要因が、世界的に進行しているインフレ(物価上昇)によるものです。

不動産はインフレに非常に強い商品と言われ、物価が上がれば不動産価格は上昇します。

現在、世界景気は非常に強く、モノの価格が下がらず、なかなか物価が下がる気配はありません。

円安

2つ目が、円安です。

この円安が、世界的にみて、今の日本は非常に割安な状態になっていることから、海外マネーが流入していることが、現在のマンション相場上昇の一因となっています。

海外マネーは、実需と言って、自分たちで住むために購入するものもありますが、大半は投資マネーです。

建築費の上昇(特に人件費)

3つ目が建築費、特に人件費の上昇です。

世界的なインフレが目立つようになってきた2024年に、建築業界の総量規制が始まりました。

これは、働き方改革の一環で、建築業界の労働時間の上限を決めることで、上限を超えて働くことができなくなる法律です。しかも法律に違反した時の罰則も強めです。

これまでの建築業界は人手不足を労働時間でカバーして価格を抑えてきましたが、それが出来なくなるということです。

ただでさえ、人手不足な上に、総量規制が始まったことで、建築費の上昇が加速し、結果として新築マンション価格の上昇、ひいてはマンション相場の上昇の一因となっています。

相場とともに下がりやすいマンションの特徴

いつかはマンション相場は落ちますが、一律で全てのマンションが同じ割合で値下がりするものではありません。

今のマンション相場でも、上がっている物件とそうでない物件があるように、値下がりする局面でも同じことが言えます。

個人的な考えではありますが、やはり相場の上昇率が高いものほど、下がる時の影響を受けやすいのではないかと思います。

特に値上がり率が大きいところは、実需だけでなく、投資マネーが多く流入しています。投資マネーは景気の影響を受けますので、景気が悪くなればお金の流れは逆流します。

もともと実需のマンションは、景気の波を受けにくいと言われています。実際リーマンショックの時でも、都内のマンション相場が下がったの1割ほどで、それも1年経ったころには元に戻りました。

理由として、不景気になると、不動産業界は裾野の広さから、補助金等の景気対策の対象となりやすいのです。その結果、賃貸よりもお得感が広まることから、賃貸から人が流れてくることで、相場を下支えします。

しかし、投資マネーに関しては、そのようなことはなく、不景気になれば現金化を急ぐ投資家が増えるため、売りが増え、相場の下落の要因となります。

これからのマンション売買戦略

このような状況下でどのようなマンションの売買戦略を描けば良いのか。そのポイントを解説していきます。

マンションの購入戦略

まずは、マンションの購入戦略を見ていきます。住み替えの場合は、それぞれをご参照ください。

投資マネーが多く流れていないか

投資マネーが多く流れやすいマンションは、新築や、タワーマンションです。

これらは、市場で売りに出しても人気があることから、投資の対象となりやすいです。

特に新築直後から、大量の部屋が売りに出されているようなマンションは、かなり危ないと言えるでしょう。

長い目で、将来の需要が見込めるか

マンション相場において、投資マネーは一時的な景気の良し悪しで増えたり減ったりしますが、不動産において確実な資産価値の根拠となるのは、将来的な住む人たちの需要です。

将来も住みたいと思える人が多いマンションであれば、たとえ相場に調整が入ったとしても、大きなダメージを受けることも少なく、所有期間が長くなれば、住宅支出の圧縮も増え、暮らしは豊かにできます。

一方で今のマンション相場に下駄をはかされただけの物件もあります。例えば、地方の人口減少エリアであったり、駅から離れた新築マンションなどがそれに当たります。

今だけの短期的な視点で見るのではなく、将来長い目で見たときに、需要は保たれるのかどうか、しっかり確認するようにしましょう。

「立地」と「管理」を最重視

マンションの価値は「立地」と「管理」で決まります。

部屋の内装や間取りは、どちらからというと資産価値への影響は小さいと言われています。

立地については、駅からの距離や、周辺環境はもちろんですが、もっと広い視点で「自治体選び」です。

いくら駅から近くても、自治体としての実力がなく、将来消滅するような都市で不動産を持っていたら、資産価値は大きく毀損する可能性があります。

その他にも、マンション管理の良し悪しを正しく見極める必要があります。

マンション管理は多くの人が思っている以上に闇が深く、最近では公正取引委員会も動いています。

ただマンションの良し悪しを正しく判断できる不動産のプロはほとんどいないというのが現状です。

マンション管理調査については、以下のリンクも参照にしてください。

マンションの売却戦略

一方、マンションの売却戦略はどうすればいいのか。

特に今すぐ売った方が得だから、すぐに売れということはありませんが、マンションの購入戦略であまり好ましくない条件にあげたマンションを所有している場合は、「売れるうちに売っておいた方がいい」と思います。

- 築年数が浅く、駅から離れている物件

- 積立金などが今後大幅に足りなくなる可能性があるマンション

- 自治体の人口が減少している

これらの条件に当てはまっていたら、市況が良い間に売っておくべきだと思います。要は売れるうちに売っておいたほうが良いという判断です。

お子様がいて、長く住むことを前提としている場合は難しいかもしれませんが、将来の損失と天秤に測って、正しい判断ができれば良いですね。

不動産の相談は、優良な担当者にしましょう。全国の優良な担当者が探せるサイトは以下をご参照ください。

まとめ

現在の状況下で、いろんなYoutube動画や、ニュースなどを見ていると、まるであたかもこの市況がずっと続くような雰囲気になっていると感じます。もちろん、今現在のマーケット環境を考えれば、あまり下がる要素は少ないように思えます。

しかし、私は過去にリーマンショックをど真ん中の業界で体験しています。その経験からか、本当にそうなのかと斜めに見てしまいます。

結局のところ、相場は結果論でしかないので、後になってからでないと正解は分かりませんが、下がる時期が来ることは想定しておくべきです。そして想定の上で、物件選びをするべきだと思います。

ただ「いつか下がるかもしれないから、それまで待ちます」というのは正しい選択とは言えません。下がるのが、いつになるか分かりませんし、それまでの賃料よりも下がらなければ得したことにはならないからです。

いずれにせよ、現在のマンション購入は非常に難しいものになってきています。あなたの利益を最大化してくれる不動産エージェント(不動産業者の担当者)を相談相手に、後悔のないマンション売買をするようにしましょう。

コメント

この記事へのコメントはありません。